谢韬:美国两党选民的阶层重组

2023年7月2日

谢韬,CCG特邀高级研究员、北京外国语大学国际关系学院院长、教授。

内容提要:

自罗斯福新政以来,民主党一直被视为工薪阶层的政党,共和党则被视为大资本家的政党。然而,特朗普在2016年和2020年两次大选中吸引了大量白人工薪阶层的选票,这是否意味着特朗普引发了一场选民阶层重组?本文研究结果表明,阶层重组始于20世纪60年代初并在60年代末基本完成。造成阶层重组的最根本原因是民主党在经济议题和价值观上对工薪阶层的背叛,而共和党则利用非经济议题成功拉拢后者。选民阶层重组后的民主党吸纳了高教育、高收入的群体,而共和党则在部分程度上吸引了工薪阶层。两党选民阶层重组加大了经济不平等、催生了民粹主义、强化了政治极化,而这些都在不同层面削弱了美国的民主体制。

关键词:

阶层重组 民粹主义 身份政治 政治极化 特朗普

引言

2020年美国总统选举日深夜,来自密苏里州的国会参议员乔西·霍利(Josh Hawley)发了一条推文:“共和党现在是工薪阶层的政党。这是共和党的未来。” 三个月后,众议院共和党研究委员会主席吉姆·班克斯(Jim Banks)给众议院少数党领袖凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)提交了一份主题为“紧急:巩固共和党工薪阶层政党地位”的备忘录。他在备忘录的执行摘要中开篇指出:“特朗普总统给共和党送了一个政治大礼包:共和党现在是受到大多数工薪阶层选民支持的政党。我们面临的问题是,要么拒绝接受这个大礼包,或者是打开它,永久地成为工薪阶层的政党。”

自19世纪末以来,共和党一向被视为“大资本家的政党”(the party of big business),而民主党则被打上了“工薪阶层的政党”(the party of working class)的烙印。既然两位共和党领袖都公开宣称共和党已经变成了工薪阶层的政党,那么可以说两党经历了一次阶层重组(class realignment),这无疑是美国政治一场悄无声息的革命。这场革命是源于特朗普,还是特朗普之前就已经完成?本文的研究结果表明,阶层重组早在20世纪60年代末就已基本完成,而特朗普的作用在于进一步巩固了阶层重组并引发美国学界对此的高度关注。换言之,阶层重组是值得关注而多年来被忽视了的美国政治“灰犀牛事件”。

01

在2016年5月的一次采访中,共和党总统候选人特朗普宣称:“再过5年或10年,共和党将变成一个不同的政党,一个工薪阶层的政党。” 然而仅仅过了不到半年,特朗普的预言就变成了现实。如果把没有受过大学教育的人定义为工薪阶层,那么白人工薪阶层在11月初的总统大选中对特朗普的支持率已经高达67%,并且在四年之后的2020年总统选举中仍然保持不变。 特朗普对工薪阶层寄予厚望,而后者在两次总统选举中又热情回报前者,以至于诸多分析人士认为,特朗普是带领工薪阶层从民主党出走的摩西,没有特朗普就没有阶层重组。

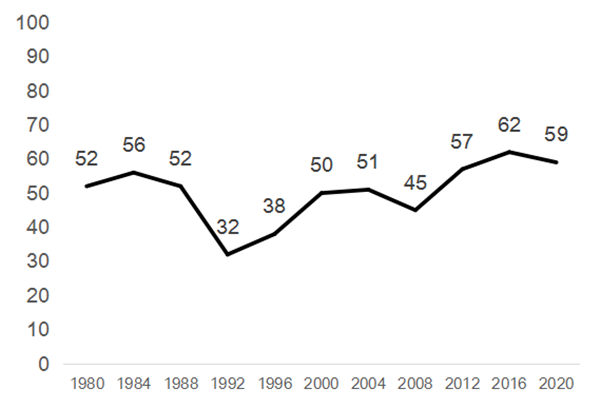

事实上,特朗普并非是白人工薪阶层共和党化的开创者,没有特朗普,阶层重组照样发生。两位美国学者利用“全美选举研究”的民意调查数据计算了白人工薪阶层对共和党的支持率,他们给工薪阶层的定义是没有大学文凭并且家庭年收入低于全国家庭中位年收入的阶段。他们的研究显示(图1),早在20世纪80年代,白人工薪阶层对共和党的支持率就已经超过了50%,但在1992年急剧跌落到最低点32%,此后近30年稳步上升,在2016年达到最高点62%,而2020年又稍微有所下降(59%)。由此可见,白人工薪阶层从民主党大规模出走并非源于特朗普,至少在里根第一次竞选总统时就已经发生。

图1 美国白人工薪阶层在总统选举中对共和党的支持率(1980-2020)

资料来源:Nicholas Carnes and Noam Lupu, “Trump Didn’t Bring White Working-class Voters to the Republican Party. The Data Suggests He Kept Them Away,” Washington Post, April 14, 2021.

有两组数据可进一步说明两党的阶层重组。第一组来自全美选举研究的“民意和选举行为指南:总统选举投票”,覆盖1948以来的所有总统选举。该组数据按照性别、年龄、种族、家庭年收入、受教育程度、党派认同、意识形态等变量对受访者进行分类,并提供了各个群体对两党总统提名人的支持率。高教育(大学及以上)群体对共和党的支持率从1952年的历史最高点71%,稳步下降到2020年的历史最低点35%。高收入(前5%)群体对共和党的支持率则经历了三个明显的起落,其中最高点是1980年的82%,最低点则是2020年的42%(40年内下降了40个百分点)。相应地,高教育群体对民主党的支持率在1952年创下了历史最低点29%,随后在小幅波动中稳步上升,在2020年达到历史最高点65%。高收入群体对民主党的支持率虽然经历了两个明显起落,但总体上升趋势仍然十分明显,从1948年的32%增加到2020年的历史最高点58%。 从该数据可以看出,在过去半个多世纪里,高教育和高收入群体已经从共和党大规模流向了民主党。

第二组数据来自罗珀民意研究中心网站的“群体如何投票”,覆盖1976年以来的总统选举。在最低收入群体中,民主党支持率减去共和党支持率的差值在1984年达到历史最低点8%,此后在剧烈波动中上升到2008年的历史最高点49%,然后又自由落体式跌到2020年的11%。在最高收入群体中,共和党支持率减去民主党支持率的差值在1980年达到最高点43%,此后稳步下降,并在2008年和2016年两次出现最低点0。这组数据显示,低收入群体拥抱共和党是一个反复和短期的过程,而高收入群体投靠民主党则是一个稳定和长期的过程。

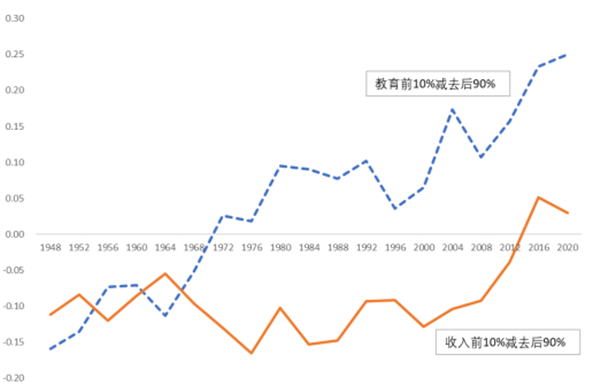

上面两组数据都是双变量数据,没有控制可能影响选民投票决定的其他诸多因素,如性别、年龄、种族等。法国经济学家托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)和他的合作者利用全美选举研究1948~2020年累积数据,在控制了年龄、性别、种族等因素后,计算出了家庭年收入和受教育程度位于前10%和后90%的选民对民主党的支持率。图2显示的是两个不同群体对民主党支持率的差值(前10%减去后90%)。负值表明前者对民主党的支持率低于后者,正值则相反。它们的差值在1948年处于历史最低点(-16%),此后稳步上升,在1972年第一次达到正值(3%),随后在频繁波动中继续上升,其中2004年的增幅最大(10%),并在2020年达到历史最高点25%。差值的平均值在1948~2008年期间超过了-10%(历史最低点为1976年的-17%),直到2016才达到正值(5%,也是历史最高点),但在2020又有所下降(3%)。换言之,高教育和高收入群体对民主党的支持率在72年里分别增加了41%和22%,前者几乎是后者的两倍。

图2 收入和教育前10%与后90%选民对民主党的支持率(1948~2020)

资料来源:World Political Cleavages and Inequality Database, “Resources and Downloads,” https://wpid.world/resources/.(上网时间:2022年10月12日)

说明:差值低于零表示收入后90%比前10%更支持民主党,差值大于零表示前10%比后90%更支持民主党。

上面数据从不同角度有力地说明了三点。第一,曾经是民主党核心选民群体之一的工薪阶层早已变成了共和党的核心群体之一。有研究表明,白人工薪阶层对民主党的支持率在1964~1968年期间还是55%,但在1968~1972年期间降到了35%,因此可以推断,两党阶层重组大约始于尼克松第一任期。 第二,民主党已经成为高教育群体的政党,并且高收入群体对民主党的支持率也呈稳步上升趋势,而共和党则成为低教育和低收入群体的政党。第三,两党阶层重组始于特朗普当选之前,特朗普的作用更多是进一步巩固了两党阶层重组。

02

2022年1月6日,曾经两次竞选民主党总统提名的参议员桑德斯在接受《卫报》独家专访时说:“共和党正赢得越来越多的工薪阶层选民,这已经不是什么惊天秘密了。但其中的原因并非共和党吸引了他们,而是民主党在很多方面已经背叛了工薪阶层。” 然而,正如俗语所说,一个巴掌拍不响。如果只有民主党的背叛而没有共和党的拉拢,那么工薪阶层要么忍气吞声地继续留在民主党,要么成为游离于两党之外的第三种力量,阶层重组也就无从谈起。换言之,一边是民主党往外推,一边是共和党往里拉,两者共同促成了阶层重组。

民主党对工薪阶层的背叛包括经济利益和价值观两个层面,并且都可追溯到20世纪60年代。随着欧洲和日本迅速完成战后重建,美国企业的国际竞争力明显下降,一些企业不得不裁员,有的甚至倒闭,有的企业则降低薪酬和福利,还有的企业把工厂转移到劳动力更加便宜的地区甚至国外。按理说,民主党应该采取各种措施给工薪阶层雪中送炭,然而自肯尼迪以来的民主党总统推行的诸多经济政策对工薪阶层来说不啻于雪上加霜。民主党总统积极推动减税(如肯尼迪促成的《1964年税收法案》),然而每次减税都是富人受益最多而工薪阶层受益最少。民主党总统还为了收支平衡而削减各种社会福利,这方面克林顿最具代表性。他上任后签署的第一个预算法案就大幅削减各种福利开支,其中医疗保险削减的幅度最大,五年内高达558亿美元。奥巴马为应对金融危机而采取的系列举措严重损害了工薪阶层利益,900多万美国人因无法偿还房贷而失去住房。

自肯尼迪以来的民主党总统不顾工会组织的强烈反对,一贯坚决支持自由贸易。在肯尼迪政府的大力推动下,国会通过了《1962年贸易扩张法案》。肯尼迪还发起了《关税及贸易总协定》第六次多边谈判(即“肯尼迪回合”),该轮谈判结束后美国平均关税下降了约30%。约翰逊和卡特延续了肯尼迪的自由贸易政策,尤其是卡特积极参与并完成《关税与贸易总协定》第七轮多边贸易谈判(即“尼克松回合”),该轮谈判结束后美国的平均关税又下降了约30%。在克林顿的竭力推动下,国会1994年批准了《北美自由贸易协定》,2000年批准给予中国永久正常贸易关系待遇,后者为中国加入世界贸易组织扫清了障碍。奥巴马也是自由贸易的坚定支持者,他在2009年底就宣布美国将加入《跨太平洋伙伴关系协定》谈判,并于2015年10月5日完成了与另外11个国家的谈判。

民主党在经济上背叛了工薪阶层,在价值观上也与后者分道扬镳。从二战结束到20世纪60年代初,西方发达国家持续近30年的经济繁荣引发了一场“悄无声息的革命”,那就是传统经济议题(如就业和通胀)对选民投票决定的影响日趋减小,而“后物质主义价值观”(包括自我表达的自由、平等、人权、环保等)的影响则明显上升。用马斯洛的需求层次理论来说,一旦低层次的物质需求(温饱问题)得到满足,人们将追求高层次的精神需求(尊重和自我实现)。后物质主义价值观催生了席卷美国的民权运动、多元文化主义、女权主义、平权运动、同性恋权利,以及2013年兴起的“黑人的命也是命”(Black Lives Matter)等。在当前美国政治话语中,这一类思潮和运动被统称为身份政治,即基于种族、族群、宗教、性取向等因素形成的少数群体为争取主流群体的公平对待而发起的抗争。然而,后物质主义价值观与大多数工薪阶层的价值观有着根本冲突。无论哪个国家,工薪阶层往往在价值观上更保守,如反对性别和种族平等、反对同性恋等。在后物质主义价值观与传统价值观的冲突中,民主党毅然选择了前者,这一点在其党纲中得到充分体现。

从1964年至今,民主党每隔四年发布的党纲都要长篇论述民权的重要性以及如何保障各类少数群体的平等权利。以2020年党纲为例,在题为“治愈美国灵魂”这一章中,第一条就是保护美国人的民权,接下来分别是实现种族正义和平等、保护妇女权利、保护性取向少数群体权利、保护残疾人权利以及尊重印第安部落等等。2016年党纲有一章题为“团结所有美国人和消除机会平等障碍”,内容包括消灭系统性种族主义以及保障民权、保障妇女、性取向少数群体、残疾人、宗教少数群体的权利,并且在阐述美国外交理念的“保护我们的价值观”这一章的第一段宣称,美国将“追求保护弱势群体的权利,包括性取向少数群体和残疾人”。

然而,经济政策和价值观的背离只是表象,更深层次的原因则是民主党金主的转换。众所周知,美国的选举(尤其是总统选举)是世界上最昂贵的,而民主党为了筹集巨额竞选捐款而不得不倒向了华尔街等“选主资本”。以拜登为例,他在2020年筹集的小额个人捐款(少于200美元)为4.06亿美元,占筹款总额的38.4%,但大额捐款总额为6.46亿美元,占筹款总额的61.02%。 有研究显示,1982年只有不到10%的政治捐款来自前0.1%的捐款人,然而到了2018年这个比例已经高达46%,并且有22%的捐款来自400个超级捐款人。 大额捐款的来源只能是富人,因此华尔街的各种金融机构自然而然就成了总统候选人最重要的筹款对象之一。2004~2020年给民主党总统提名人捐款的各行各业中,除2012年外,金融和保险业都遥遥领先于其他行业。相比之下,工会虽然名义上是工薪阶层最重要的代言人,但其捐款最高不到6%(2022年),在另外三次选举还不到1%。 至少从竞选捐款的角度来说,民主党早已蜕变为金融资本家的政党。此外,高教育和高收入群体也是民主党筹款的重要来源。他们一次性捐款的额度可能无法与金融资本家相比,但由于人数比后者多得多,因此累积捐款也是一个庞大数额。拜登2020年从大学教授、图书馆员、律师获得的捐款占这三个群体捐款总额的94%、93%、88%,而这个比例在谷歌和脸书、哈佛大学、德勤会计师事务所、纽约市教育局分别为97%、96%、91%、90%。

天下没有免费的午餐。捐款人犹如投资者,往往期待有所回报,并且捐款越多,对回报的期待越高。候选人一旦当选,将不得不通过各种方式回报大额捐款人,包括把后者的政策偏好转化为具体政策。一方面,大资本家往往强烈支持减税、削减社会福利、限制工会权利、去监管、扩大自由贸易。另一方面,高教育、高收入群体往往更支持种族平等、性别平等、同性恋权利。金钱政治在很大程度上驱使民主党在经济利益和价值观两个方面都背叛了工薪阶层。

就在民主党背叛工薪阶层的同时,共和党也积极拉拢后者。与大资本家的亲密关系使得共和党在经济议题上对工薪阶层的吸引力非常有限,但选举政治又决定了它必须吸引足够多的工薪阶层选票才能执政,这被称为“保守派困境”。为此,共和党不得不通过非经济议题来拉拢工薪阶层。经济议题(如税收和补贴)往往是可以协商(或多或少)的分配问题,而非经济议题(如种族和控枪)则大多是无法协商(非此即彼)的价值观问题。更重要的是,分配问题在现实政治中往往难以激发强烈情绪(如仇恨、恐惧、愤怒),而价值观问题则很容易让人高度情绪化。情绪之所以重要,在于它是动员选民的最有效因素之一,情绪越强烈,政治参与越积极。毫不夸张地说,谁能激发民众的强烈情绪,谁就掌握了选举政治的制胜之道。

在美国政治中,没有比种族(尤其是白人与黑人的关系)更能激发选民强烈情绪的议题。然而,经历了南北战争和民权运动后,公开宣扬种族歧视只会遭到主流社会的谴责和疏远,因此共和党转而通过各种“隐晦种族话语”(racially coded language)激发白人的怨恨,这就是美国几乎家喻户晓的“狗哨政治”(dog whistle politics)。 除了种族,共和党还通过堕胎、同性恋、控枪、移民、爱国主义等议题激发选民情绪。在美国的政治文化背景下,一个人在堕胎和同性恋议题上的立场往往与其宗教信仰虔诚度密切相关,即保守派反对而世俗派和自由派支持。为了赢得宗教保守派选民的支持,共和党与各种保守宗教团体建立了密切联系,其中最有影响的是“道德多数”(Moral Majority)和“基督教联盟”(Christian Coalition),因此共和党也被称为“上帝自己的政党”。 枪支暴力是美国社会一大顽疾,虽然民意调查显示绝大多数美国人支持从严管控枪支,但为了吸引笃信持枪自由的少数群体,共和党成了全国步枪协会的政治代言人,坚决反对控枪。非法移民是美国社会另一大顽疾,而共和党从20世纪90年代开始把严厉打击非法移民作为其竞选和执政的主题之一,认为非法移民抢走了就业机会、挤占了社会福利、扰乱了社会治安,以激发工薪阶层对非法移民的怨恨。

总之,民主党高举身份政治的大旗,为各类少数群体积极争取政治和经济权利,却忽视了占人口多数的工薪阶层(尤其是白人)的经济利益和价值观,导致后者认为自己已经成了“故土的陌生人”。 面对被民主党背叛的工薪阶层,共和党则利用种族、控枪、堕胎、移民等议题积极拉拢,由此开启了选民阶层重组。

03

两党选民阶层重组对美国政治产生了深远影响。其最显著的后果就是日益增长的经济不平等。阶层重组前,经济议题是两党竞争的最重要维度。民主党作为工薪阶层的代言人,主张政府积极干预经济活动以促进社会经济平等,而共和党从资本家的角度出发,主张限制政府对经济活动的干预,两党之间形成了较为有效的相互制约。阶层重组后,虽然经济议题(如奥巴马医改和桑德斯的民主社会主义)仍然是民主党竞选和执政的重心之一,但不可否认的是,身份政治已成为其竞选和执政的另一个重心。共和党为了掩盖和转移自己在经济议题上的天生缺陷(与大资本家的密切关系),在竞选和执政中聚焦非经济议题(即保守的身份政治),因此两党在身份政治上形成了较为有效的相互制约。但在经济议题上,共和党却失去了来自民主党的有效制约,其结果就是资本大行其道而工薪阶层日渐式微,美国社会因此陷入19世纪 “镀金时代”以来最严重的经济不平等。

至少从21世纪初开始,经济不平等就开始受到美国学界的关注,而2008年爆发的全球金融危机以及2011年底爆发的“占领华尔街运动”则促成了相关学术研究、媒体报道、智库分析的井喷式爆发。2013年出版后立刻在全球引起轰动的法国经济学家皮凯蒂的巨著《21世纪资本论》更是把美国推到了风口浪尖,因为他的跨国历史比较研究有力地表明,美国的经济不平等高居西方发达国家之首。以金融危机前2007年的数据为例,前1%的富人的收入占全国总收入的23.5%,前10%的收入占比高达惊人的49.7%,而后90%的收入才占到50.3%。造成如此巨大贫富差距的根本原因之一就是极不公平的税收制度(收入越高反而纳税越少),这与选民阶层重组造成的两党相互制约失衡有很大关联。以全美收入最高的400人为例,他们在1992-2007年间的实际纳税额占公布的应缴税额的比例从85%下降到了47%左右,平均每年减少超过2个百分点,实际税率(扣除各种减免后的税率)从30%左右降到了16%。美国国家统计局的最新数据显示,1993年美国税前收入基尼系数为0.454,此后在小幅波动中逐渐增加到了2021年的0.494(增幅为8.8%),并且2021年的基尼系数与2020年相比增加了1.2%,这也是2011年来的首次。

两党阶层重组的第二个后果就是助推民粹主义的兴起。虽然两党出于不同目的都聚焦身份政治,但这并不意味着经济议题已经完全不重要。相反,对大多数工薪阶层来说,温饱问题(包括收入、就业、社保、医保等)仍然是首要问题。以刚刚结束的2022年国会中期选举为例,尽管民主党在选前通过各种手段提升堕胎权的显示度以转移选民对通货膨胀的关注,然而出口民调显示,认为通货膨胀是最重要议题的选民比例仍然最高(31%),其次才是堕胎权(27%)。 换言之,阶层重组之前,两党分野基本上在一维空间展开(围绕经济议题),而阶层重组之后,两党分野在二维空间展开(经济议题和身份政治)。大多数工薪阶层在一些经济议题上仍然具有明显的自由主义立场,如限制企业主的权力和增加社保和医保,但在身份政治上又具有明显的保守主义倾向,如反对种族平等和同性恋权利,这种交叉压力让他们成为了民粹主义者。

民粹主义者实际上就是一位美国社会学家在1976年提出的“激进的中产美国人”。在这位社会学家笔下,激进的中产美国人反对种族平等和社会福利;认为企业主权力太大。他们大多是男性,收入属于中下,往往是蓝领或者普通白领。在他们看来,“政府同时偏袒富人和穷人”,结果是“中产阶级被严重忽视了”。这位社会学家发现,激进的中产美国人最有可能投票给1972年大选中的民粹主义候选人乔治·华莱士。 华莱士失败之后,民粹主义进入低潮期,在里根执政期间几乎是销声匿迹。但从20世纪90年代开始,民粹主义又开始复活,其代表人物则是以反移民和反全球化著称的帕特里克·布坎南(Patrick Buchannan),但他在1992年和1996年两次竞选共和党总统提名均以失败告终。直到2016年民粹主义者才迎来自己的第一位总统。对2016年大选的一项研究显示,根据选民在经济议题和身份政治这两个不同维度上的政策偏好,选民可以分为四类:自由派(两个维度都自由)、民粹主义者(经济上自由但身份政治上保守)、保守派(两个维度都保守)、自由意志者(经济上保守但身份政治上自由),他们各自的占比为44.6%、28.9%、22.7%、3.8%。民粹主义者中有18.95%支持特朗普,仅次于保守派的20.4%,因此毫不夸张地说,没有民粹主义者的支持就没有特朗普的当选。

阶层重组的第三个后果就是加剧两党极化。简而言之,两党极化就是两党内部越来越同质化(更加团结),而两党之间越来越异质化(差异更明显)。两党极化突出体现在国会议员层面。基于记名投票,有学者计算出每位议员每届国会的意识形态数值,并由此得出两党各自的意识形态值(党内所有议员的中位或平均意识形态值),而它们之间的差值则被视为两党极化的程度:差值越大则极化越高,差值越小则极化越低。如图3所示,19世纪末20世纪初处在高峰期,此后直线般下跌,在罗斯福新政时期触底,20世纪60年代末开始稳步上升,2010年在众议院已经超过了19世纪末的峰值并持续走高,而2020年在参议院两党也超过了历史最高值。

图3 国会两党意识形态差距(1881-2020)

资料来源:Jeff Lewis, “Polarization in Congress,” https://voteview.com/articles/party_polarization. (上网时间:2022年12月16日)

说明:本图使用的是DW-NOMINATE 1st Dimension数值,两党意识形态值是各自所有议员的中位值。

阶层重组至少可以通过两个机制加剧两党极化。第一,阶层重组的一个后果就是经济不平等,而经济不平等与国会两党极化(尤其是众议院)有着高度的正相关关系。测量经济不平等的两个常用指标分别是基于家庭收入的基尼系数和前1%人口收入占全国总收入的比例(值越高则表明富差距越大),而它们与众议院两党极化程度的相关性系数分别为0.94(几乎完全同步)和0.78。 这两个高度相关性背后的逻辑很容易理解:国会议员代表选区利益,而经济利益又往往是选区的最重要利益,因此国会议员的投票在很大程度上反映了各自选区在全国收入分配体系中所处的不同位置:来自高收入选区的议员站在一边,而来自低收入选区的议员站在另一边。

第二,身份政治已经成为民主党竞选和执政的一个重心,而共和党为了吸引工薪阶层选民也聚焦身份政治,因此身份政治已成为两党竞争的另一个维度。然而,与经济议题不一样,身份政治往往涉及一个人的价值观(如种族主义、多元文化主义、民族主义等),价值观难以妥协,容易激发强烈情绪的特点必然导致两党更加对立。大量民调显示,除了意识形态上的对立,两党之间又增加了情感极化,即越发不信任和不喜欢对方,甚至把对方视为威胁和敌人。皮尤研究中心2014年的一次民调显示,27%的民主党人认为共和党对国家福祉是威胁,而共和党人认为民主党是威胁的比例则为36%。 该中心2016年的一次调查表明,对民主党感到“害怕”“愤怒”“沮丧”的共和党人占比分别为49%、46%、57%;对共和党有相同感受的民主党人占比分别为55%、47%、58%。 该中心2019年的一次调查还显示,认为民主党人“头脑闭塞”“不道德”“懒惰”“不聪明”的共和党人比例分别为44%、55%、46%、36%,相对应的民主党人的比例则分别为75%、47%、20%、38%。 在情感极化与意识形态极化的叠加作用下,两党竞斗势必更加歇斯底里。

04

在刚刚结束的2022年国会中期选举中,出口民调显示没有受过大学教育的白人选民对共和党的支持率为66%,与2018年中期选举相比增加了5个百分点。 这两个比例与2016和2020年总统选举中没有受过大学教育的白人选民对共和党的支持率(67%)相差无几。由此可见,至少2016年至今,选民阶层重组表现出高度的稳定性。

如前所述,阶层重组的一个重要后果就是使经济不平等日益恶化。然而,在美国,有不少分析人士认为造成经济不平等的罪魁祸首是结构性因素,如全球化、去产业化、信息技术革命等。 换言之,政客和政策不应该对经济不平等负责。这样的观点无疑是站不住脚的。这些结构性因素不仅适用于美国,也适用于其他发达国家,一个不争的事实是,美国的经济不平等在所有西方发达国家中是最严重的。这种观点也忽视了能动性在人类社会发展中扮演的至关重要的角色。阶层重组虽然源于两个结构性因素(美国相对经济实力的下降和后物质主义价值观的兴起),但这并不意味着民主党别无选择只能在经济政策上日趋共和党化并扛起身份政治的大旗。同理,共和党也并非只能通过非经济议题来动员工薪阶层。因此,无论是阶层重组还是经济不平等,在很大程度上都是两党政客的有意识选择,而不是结构性因素强加给他们的唯一选择。解铃还须系铃人。如果两党都没有政治愿意(也就是发挥自己的能动性)去应对经济不平等,那么经济不平等将长期困扰美国。

选民阶层重组催生了工薪阶层与共和党保守派之间的政治联盟。然而至少在西方民主国家,工薪阶层的天然盟友应该是左翼政党,如欧洲的社会民主党和美国的民主党。工薪阶层与保守政党的结盟对选举民主来说最具破坏性,因为它在很大程度上导致了法西斯主义在德国、意大利和日本的崛起。这背后的逻辑十分简单,那就是为了赢得工薪阶层的支持,保守派政党不得不诉诸于种族主义、排外主义、军国主义等能够转移选民视线并激发选民情绪的极端思想。如果这些极端思想还不足以帮助保守政党赢得选票,那么它们将试图修改甚至废除选举规则以保证自己能够执政或者连任,进而引发民主的倒退(backsliding)甚至崩溃。

事实上,2016年以来的各种迹象表明,美国民主正在倒退(甚至差点崩溃),主要原因无疑就是受到工薪阶层热烈追捧的特朗普。作为一个典型的民粹主义领袖,特朗普无视(甚至蔑视)美国民主的各种规范,如大肆攻击对他持批评态度的新闻媒体、威胁和打压他的政治对手(如第二次弹劾时投赞成票的10名共和党议员)、公开质疑并拒不承认2020年总统选举结果等。特朗普对美国民主的最大冲击发生在2021年1月6日。在他的怂恿下,其支持者当天暴力冲击国会,试图阻止参众两院联席会认证2020年总统选举结果。这是国会大厦自1814年遭英国军队纵火之后第一次“沦陷”,并且是由现任美国总统一手导演的。试想如果当天的暴乱成功,那么有200多年历史的美国民主也将由此画上句号。这就是为什么美国的左派精英和媒体一定要清除特朗普的遗毒以防止他卷土重来,包括第二次弹劾、成立“1月6日调查委员会”、搜查海湖庄园等。

然而不管各路精英如何围剿特朗普,后者仍然是共和党内无可争议的“造王者”(kingmaker),这一点在美国本轮中期选举中得到了充分体现。毫不夸张地说,特朗普在本轮选举中做到了“顺我者昌,逆我者亡”,这在美国历史上前所未有。有统计显示,特朗普在17场初选中给在任者(连任的几率高达90%以上)的对手背书,其中6人获胜。 此外,畅销书作者万斯(James David Vance)在俄亥俄州联邦参议员初选中原本远远落后于其他候选人,但在获得了特朗普的背书后势如破竹并最终胜出。这两个例子都是“顺我者昌”的有力佐证。“逆我者亡”的最好佐证则是特朗普第二次被弹劾时投赞成票的10名共和党众议员的结局。迫于特朗普的巨大压力,这10人中有4人决定放弃寻求连任,另有4人在初选中输给了特朗普背书的对手,最终只有两人赢得初选并在选举中获胜。 此外,12月3日他在自创的社交媒体平台上宣称,在必要的时候可以终止美国宪法,由此遭到民主党和左派媒体的一致强烈谴责。然而,除了极少数共和党议员就此公开表示批评外,绝大多数共和党建制派都选择了保持沉默,包括众议院少数党领袖凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)。

共和党高层以及大多数共和党选民之所以一味迁就特朗普的各种“冒天下之大不韪”,一个重要原因就是两党极化。两党如今不仅仅是意识形态上的针锋相对,更是情感上的相互仇视,把对方视为本党甚至美国国家利益的最大威胁和敌人。两党极化意味着无论选民还是政客都对政党有着高度认同(忠诚)。现有研究表明,当对政党的忠诚与对民主的信仰发生冲突时,大多数美国人会选择前者而不是后者。 换言之,对不少共和党人来说,即使特朗普的诸多言行举止有损美国民主也不能反对或批评他,因为他毕竟是共和党人,而共和党最大的敌人是民主党。借用一句在美国广为流传的俗语:“特朗普是个混蛋,但他是我们自己的混蛋”。

就算特朗普因为某种原因不能参加2024年总统选举,共和党也不用担心后继无人。在2022年国会选举日举行的佛罗里达州长选举中,现任共和党州长隆恩·德桑蒂斯以19.4%的压倒性优势获得连任,由此成为共和党内最耀眼的新星。 迄今为止,几乎没有人把德桑蒂斯视为民粹主义者,但与特朗普相比,他的政策偏好无疑更加贴近民粹主义者的诉求,这一点在他与迪士尼公司的对抗中表现得最为突出。他站在父母(工薪阶层)这边;他反对身份政治(禁止公立学校小学三年级前的课程涉及“LGBTQ+群体”权利或性取向和性别认同的内容);他为了工薪阶层的利益而限制了大企业(共和党传统盟友)的权力。被视为美国保守主义喉舌的《国家评论》杂志的主编2022年5月在《纽约时报》发表了一篇评论,题目为《共和党人需要新的领袖——他们把目光投向了佛罗里达》,指的就是德桑蒂斯。

面对卷土重来的特朗普和冉冉升起的德桑蒂斯,民主党既没有造王者也没有政治新星。共和党给人的感觉是人才辈出,而民主党则是后继无人,这可以说是自选阶层重组以来民主党最为暗淡的时期。虽然各种迹象表明拜登将寻求连任,并且在任总统获得党内提名的概率几乎100%,但对刚刚过完80岁生日的他来说,年龄将是他在2024年大选中的一大劣势。2022年11月末的一次民调显示,多达70%的美国人和57%的民主党人表示拜登不应该竞选连任,并且他们中分别有47%和61%表示年龄是其不应该寻求连任的主要原因。 然而在拜登之前,民主党总统向来以年轻取胜,如肯尼迪、克林顿、奥巴马。奥巴马卸任后,民主党似乎一下进入了“老人治国”(gerontocracy)时代。在2020年党内初选最为激烈的时候,四位最受关注的候选人年龄都超过70岁:桑德斯和前纽约市市长布隆伯格78岁、拜登77岁、马萨诸塞州参议员沃伦70岁。四位“70后”同台竞争总统提名,这不仅是民主党成立以来之首创,也是美国200多年未有之现象。至少从领导人代际更替的角度来说,民主党已经在2024年总统选举中先输一筹。

民主党面临的另一个巨大挑战就是其推行的身份政治的局限性。民主党的身份政治过于强调美国人之间的差异性和美国社会的多样性,从而忽视了美国人之间的共同性和美国社会的统一性,其结果是美国社会日趋部落化和碎片化。为少数群体的平等而呐喊和奋斗本身符合“政治正确”的本义,但因为少数群体的某些利益而漠视大多数人的切身利益,可能也与“正确的政治”背道而驰。更重要的是,在全球化、去工业化、数字化、高科技的巨大冲击下,工薪阶层更关注也更需要的是经济安全感,而不是表达的自由、多元文化主义、性取向少数群体权利等奢侈消费品。毫不夸张地说,民主党力推身份政治的结果是培养了自己的掘墓人。

2022年国会中期选举结束后,《纽约时报》著名专栏作家托马斯·弗里德曼在一篇评论中宣称:“我们可能刚刚躲过了射向美国民主心脏的一支毒箭”。 他说的毒箭是指参加本轮选举并且否认2020年总统选举结果的诸多共和党候选人,而他之所以说“躲过”,是因为这些候选人中有不少在选举中败北。然而,他只看到了硬币的一面而忽略了另一面,那就是迄今为止至少有179名否定选举者(election deniers)已经在各级选举中获胜。 这近200只毒箭是否会再次射向美国民主,而后者又能否再次化险为夷,都是一个巨大的未知数。

美国民主似乎正处于建国以来的一个关键时刻。政治极化、贫富悬殊、民粹主义高涨、民主倒退、阴谋论盛行、政治暴力上升,而这一切都与始于半个多世纪之前的选民阶层重组密不可分。历史不能倒转,但人类社会的发展具有明显的周期性。或许当前美国政治的各种乱象正在孕育新一轮选民阶层重组。

文章选自《现代国际关系》,2022年第12期