【南方周末】“全球化没有死” RCEP将给中国带来什么?

2020年11月26日这是目前全球最大规模的多边贸易协定,囊括了世界排名第二和第三的经济体,覆盖约30%的全球人口,其GDP总量占全球比重约29%。

“别人都在往后退,你往前走了半步,虽然只有半步,但也很重要,别人倒退的时候我前进,这当然有积极的意义。”

11月15日在越南首都河内拍摄的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)签署仪式现场。(新华社/越通社/图)

在全球化陷入低谷之时,全球多边贸易却迎来了难得的转机。

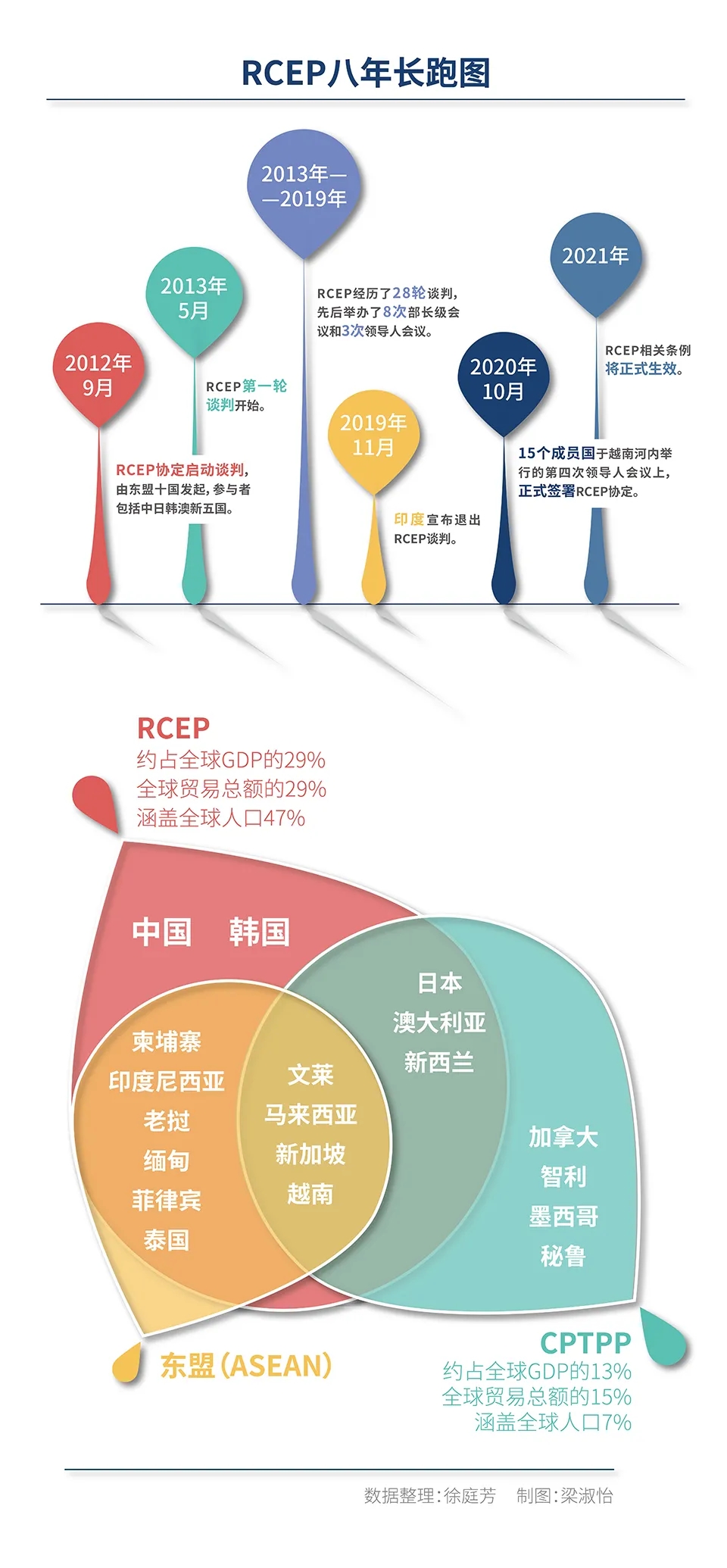

2020年11月15日上午,在第四次区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)领导人会议上,包括东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰在内的15个成员国正式签署协议。历经八年的谈判,RCEP最终宣告达成。

这是目前全球最大规模的多边贸易协定,囊括了世界排名第二和第三的经济体,覆盖约30%的全球人口,其GDP总量占全球比重约29%。

当天,新加坡总理李显龙在个人社交账号上表示,“经过8年的艰难努力,我们昨天签署了区域全面经济伙伴关系(RCEP)”,李显龙表示,RCEP的签署告诉大家,合作共赢要胜过“单打独斗”。

RCEP使得区域内的企业可以更轻松地在整个区域运送产品,通过减免关税,降低了区域内企业的成本。据美国智库彼得森国际经济研究所(PIIE)的研究测算,到2030年,RCEP贸易协定将使中国的GDP增加0.4%,增加收入约850亿美元。

在逆全球化浪潮下,区域贸易协议早已不仅仅关乎贸易,而是拥有了更广泛的政治意蕴。RCEP签署后,中国对外签署的自贸协定将达到19个、自贸伙伴将达到26个。根据商务部数据,中国通过RCEP新建立了中日自贸关系,这是中国首次与世界前十的经济体签署自贸协定,使中国与自贸伙伴贸易覆盖率由目前的27%提升至35%。

“中国需要这样一场战略‘胜利’,特别是在这种单边主义盛行、美国总统换届的节点上。”中国与全球化研究中心(CCG)主任王辉耀向南方周末记者感慨,在他看来,RCEP的签订更多意味着在新冠疫情和逆全球化两大背景下,亚太国家通过加强区域经济一体化,来支持多边贸易体系的决心。

搅拌“一碗意大利面”

与其说RCEP是创新,不如说是一次集体“升级”。

RCEP最早由东盟十国在2011年提出并发起,其构想是以东盟—中国、东盟—日本、东盟—韩国、东盟—澳大利亚—新西兰以及东盟—印度五个自由贸易协定(简称FTA)为基础。多年以前,东盟就已经完成与上述五国的贸易安排,也被称作“10+1”。

“一对一”的散装双边贸易协定效率低下。根据中国社科院关于RCEP的研究,东盟—日本FTA、东盟—澳大利亚—新西兰FTA、东盟—韩国FTA中的原产地规则灵活性大,自由化程度较高,采用单一或严格规则的关税条目分别只占26.4%、14.8%和11.3%,相比之下,东盟—中国FTA、东盟—印度FTA中的此类关税条目分别达到89.4%和100%。

关税条目越繁复、细致,意味着贸易条款缺乏灵活性,尤其是对原产地规则的限制。

通常,商家需要获取官方对产品原产地的认证,才能获取两国间的贸易优惠。由于东盟签署了为数众多的FTA,各个协议间的关税减让待遇和原产地规则各不相同,相互交织、重叠的贸易安排使得贸易体系纷繁复杂,也大幅削减了企业的经营效率。

“学者们将这比喻为‘一碗意大利面’,大家都待在FTA框架下,每根面条就是一个双边贸易协定,一根根面条彼此却互不相交。”新加坡南洋理工大学国际关系学副教授李明江向南方周末记者形容。

类似情况使得企业的FTA实际利用率较低,据李明江观察,这些FTA的真正利用率基本都没有超过30%,中国与东盟的自贸协定利用率也常年不超过20%,贸易优惠条款都被白白浪费了。

对亚太区域贸易政策的整合成为必然,尤其是在美国宣布发起TPP(跨太平洋伙伴关系协定Trans-Pacific Partnership Agreement)后,这一目标显得尤为紧迫起来。

2009年11月,美国前总统奥巴马宣布美国将发起TPP谈判,试图建立一个高标准、体现创新思想、涵盖多领域和范围合作的协定,该协定也被视作美国深入亚洲区域经济的“抓手”。

TPP随即引发了东盟内部的震动,2010年初,马来西亚、越南宣布加入TPP谈判,同年3月,新加坡、文莱也宣布加入。此后,澳大利亚、新西兰、日本等东盟重要贸易伙伴国家也宣布加入。

尽管最终美国在2017年宣布退出TPP,但如果按照当时TPP的标准要求,来自东盟的一部分发展中国家远未达到入门门槛,东盟国家就被分为了TPP国家和非TPP国家,这与东盟意欲建成“东盟共同体”的初衷完全背离了。

“东盟一直视自己为亚太自由贸易的驾驶员(TaxiDriver),奥巴马政府将经济外交的重点转向TPP,使得在原有的APEC(亚太经合组织)框架下推进亚太地区自贸区变得越来越难,所以它考虑建立一个以东盟为中心的自由贸易区。”中国人民大学国际关系学院教授、美国研究中心副主任李巍告诉南方周末记者。

于是2011年,东盟提出了RCEP构想。2012年11月,东盟、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度(2019年退出)这16个国家在东亚峰会上宣布,正式启动RCEP谈判进程。

低标准、更灵活的贸易规则

RCEP的协议文本最终包含20个章节,除了货物贸易、服务贸易、投资准入等基本内容外,还加入了电子商务、知识产权、竞争政策、政府采购等新兴领域的贸易规则。

和目前大多数区域贸易协定相似,RCEP条款主要针对的是大宗贸易货物。15个国家约定,协定生效后区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税,立刻降税到零和10年内降税到零的商品占大多数。

上述提到的“意大利面”现象,RCEP也做了重点阐述,将采用“二选一”规则,即RCEP成员方可以按照商品的标准或各国的税务标准,来决定商品的“出生地”。例如,某一产品在此前成员间双边自贸协定下不能算作某国原产,经过区域价值累积后,有可能被认定为RCEP区域原产,享受RCEP优惠关税。

相较于以往的“10+1”协定,RCEP在传统原产地证书之外,还允许经核准的出口商声明以及出口商自主声明,这意味着原产地声明制度将由原来的官方授权签发,转变为企业自主担保。

对原产地规则的利用,有助于跨国公司更灵活地进行产业布局,让更多的商品能够利用RCEP的免税等优惠政策。

中国与全球化研究中心(CCG)主任王辉耀向南方周末记者描述,总体来看,RCEP算是一个中低端的贸易协定,“RCEP侧重传统的货物贸易关税,但和日本主导的CPTPP相比,还有不小差距”。

2017年美国“退群”TPP后,日本挑起大梁,最终和其余十国促成了CPTPP,并且沿用了TPP的大部分贸易条款,这也是除WTO相关协定外,全球唯一的跨区域贸易协定。

王辉耀指出,CPTPP更侧重于服务贸易,在数字经济、服务业、高科技、金融、保险、医药专利等领域,CPTPP的准入门槛更高,他形容为“21世纪更高标准的自贸协定”。如果中国加入CPTPP,对其未来服务业、高科技产业和数字经济将是一个提升机遇。

不过王辉耀同时表示,RCEP的“低配”只是相对而言,和原来的WTO相比,RCEP加强了关税优惠力度和服务贸易领域的内容。这些宽松灵活的政策,是为了让15个成员国更快适应新的贸易协定,这些“让渡”也在条款中得以体现。

“RCEP就像一个经济拼盘,各方的利益都要照顾到,那就决定了它的自由化和开放的水平不会太高,开放的过渡期也会比较长。”李巍形容。

中央党校国际战略研究院助理研究员孙忆撰文指出,成员国关税削减承诺、敏感产品类型是各国利益分化最突出的方面。

例如中国与东盟国家倾向于将农产品作为“早期收获”项目提前降税,而日、韩则更多地将农产品列为“敏感产品”,属于延迟或免于减税的门类,这使得RCEP的前20轮谈判总体上进展缓慢,各成员国关于结束谈判的时间目标也几度推迟。

结果是,中国、东盟做出了让步,日韩在大米、小麦、牛肉、猪肉、乳制品、砂糖等主要农产品领域仍没有开放,各国承诺在今后10年内,逐步撤销冷冻蔬菜、海鲜、酒类、加工肉类等产品的关税。

再比如汽车领域,中国承诺会对日本的汽车零部件尤其是引擎汽车的零部件大幅度降低关税,一些内燃机引擎的零部件将从现有的2%、3%关税马上降至零关税,新能源汽车电动引擎的8%关税将在20年内逐步撤销。这也被《日本经济新闻》形容为极受行业欢迎的协议。

在RCEP实施的过程中,很可能会出现部分外资流动的情况。

据《日本产经新闻》11月18日报道,富士康在越南的又一家新工厂投入量产,生产PC电脑液晶屏。这家工厂位于越南北部广宁省,与中国广西壮族自治区接壤,这家工厂正是富士康充分利用RCEP的一部分。通过把更多代工厂转移到越南,富士康既可以免税从中国进口零部件,出口美国也没有加税的风险。

“有这种可能性,但我们不能通过贸易壁垒的方式来阻止它的流出。对一些低端的、劳动密集型的、对环境有污染的产业进行转移很正常。我们需要做的不是搞贸易保护主义,而是要改善国内的营商环境,降低国内的经济运行成本,让企业觉得在中国的效率最高。”李巍说。

经济、政治利益平分秋色

对中国而言,更大的“蛋糕”或许在于区域产业链的整合与重塑。

据彼得森国际经济研究所(PIIE)测算,到2030年,RCEP协定带来的实际收入将达到1860亿美元,其中约1560亿美元收入将流向中国、日本和韩国,中国占到其中的54.5%,约850亿美元。

日本股市受RCEP消息提振,日经225股指快速冲到26000以上,创下美、日“1989广场协议”35年来最高水准。

复旦大学特聘教授、重庆市原市长黄奇帆在2019年曾撰文表示,当今世界的产业链,产业巨头,产业竞争能力,不仅仅是核心技术的竞争,不仅仅是资本多少的竞争,讲资本,讲技术,更讲产业链的控制能力。他提出,如果中国把“三零”原则(零关税、零壁垒、零补贴)坚持好,效果相当于“第二次入世(WTO)”。

亚洲开发银行(ADB)经济研究和区域合作局首席经济学家姜宗遇(Jong Woo Kang)指出,RCEP将影响区域贸易格局和价值链。据他研究,RCEP成员虽然在贸易体量上占到世界第一,但彼此的贸易依赖度并不高,作为产业链的一环很容易被替代。伴随RCEP协议的施行,成员国对区域贸易的参与度将进一步提升,中国在区域经济的影响力也将持续增加。

相比经济领域,地域政治领域的利好已经被撬动。相关协议签署后,中、日两国间目前唯一的区域合作贸易协定也将在RCEP框架下形成。

2020年11月20日,亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议上,中方表示将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。

同日早些时候,日本首相菅义伟在给APEC工商领导人对话会预先录制的视频讲话中暗示,日本有意在2021年寻求CPTPP的扩容,菅义伟称,“日本将把通过刚刚达成的RCEP协议以及稳步实施和扩大的CPTPP,当作明年作为(CPTPP轮值)主席国的目标。”

几日后,外交部确认,应日本外务大臣茂木敏充、韩国外交部长官康京和邀请,国务委员兼外交部长王毅将于11月24日至27日对日本、韩国进行正式访问。此次访问是RCEP签订后王毅对日韩的首次访问,有望进一步推进中日韩经贸合作。

“是不是有可能在RCEP的基础上,中日韩继续谈一个更高版本的贸易协定,弥补当年中日韩东北亚自贸区未竟的遗憾?”王辉耀说。

李巍也提到上述可能性,他认为,RCEP本质上就是把以前的5个“10+1”整合成一个多边框架,它的一个重大意义,就是将中国和日本这两个没有签署自贸协定的重要经济体,首次整合在一个统一框架下,它的政治意义或许更大于经济利益。

“别人都在往后退,你往前走了半步,虽然只有半步,但也很重要,别人倒退的时候我前进,这当然有积极的意义。”李巍说

“涟漪”效应

RCEP协议的余波正在全球蔓延。

“RCEP确实能撬动一些新的想象,RCEP这个全球最大的多边贸易协定签署后,有可能让美国重回CPTPP的谈判桌,发生一系列的连锁反应,单边主义受挫后,多边主义就开始崛起。”王辉耀指出。

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利(JosepBorrell)在近日发表的文章中谈到,欧洲欢迎自由贸易和多边主义的回归,但惊愕于这件事情发生在亚洲,且他们的盟友日本以及中国都是主要推手。“全球化没有死。亚洲人向我们展示了他们正通过多边方式来适应并推动全球化。”博雷利写道。

根据欧盟统计局数据,2020年前7个月,欧盟27个成员国与中国进出口总额为3287亿欧元,中国取代美国成为欧盟第一大贸易伙伴。

然而与日本的“情况”类似,欧盟与中国间的贸易协定“中欧全面投资协定(BIT)”仍在谈判中,受单边主义的影响,双方的谈判也于近两年陷入胶着。欧盟驻华大使郁白在2020年年初的新闻发布会上表示,他对中欧全面投资协定(BIT)于2020年内完成充满信心,但如今只剩下一个多月。

新加坡南洋理工大学国际关系学副教授李明江对RCEP可能造成的地缘政治影响力表示谨慎乐观,他指出,RCEP的影响很难在短期内展现,各个国家完成国内的审批需要两年左右,而且RCEP的标准并不高,代表着不会产生井喷式贸易增加。

不过,积极响应CPTPP的号召对中国而言并非坏事,除了能从更深的区域经济一体化中获得收益外,中国还可以因此深化国内的经济改革。

文章选自南方周末,2020年11月26日