丁学良:伟大的“德国工匠精神”背后的可怕细节

2016年4月26日

丁学良,香港科技大学教授,卡内基国际和平基金会高级研究员,中国与全球化智库(CCG)学术专家委员会专家。

从喇叭看中国跟德国的差距

我回想起在国外学习和工作中遭遇的几件事情(它们当时并不令我那么快意舒心)恰好就是属于这个范畴的,立马有动笔写出来与诸位分享的欲望,以凸显“工匠精神”在一个国家里萌生、蔓延和长久维系的厚实载体——更贴切的说法应是“母体”。

2015年,央视推出纪录片《大国工匠》

1980年代末至1990年代初,我做博士论文的最后阶段。因为题目是比较中国和苏联东欧的改革过程,几次从美国波士顿飞赴欧洲作实地调研。等到东德被西德统一了,我就得按照西方人的习惯,携带旅行支票去那边使用。

一路上途径几个国家,到了银行兑换成当地货币,既方便又安全。可是,就在我坐车到了慕尼黑市要兑换相当于500美元的德国马克现金的时候,却遇到一位死硬呆板的银行职员,说我原先在美国购买的旅行支票上留下的签名,与我在该银行窗口签名的字迹不是一模一样,所以我的旅行支票无法兑现。

任我怎么争辩解释,对方都拒绝灵活机动一下,尽管我随身带有护照和哈佛大学学生证等等。对方的说明就是简单的一个道理:“按照本银行服务规则,国际旅行支票上的两次签名必须一模一样,否则会产生漏洞,比如支票遗失被他人冒领之类。我们银行不愿意为赚取兑换现金服务费,让支票所有者的财产冒风险。请你理解并给予配合。”

德意志银行

从走出银行的那个时刻开始,一直到我转至意大利北部的米兰市兑换到现金为止的几天里,我只能省吃俭用,每顿以路边的小吃快餐填肚,同时独自嘟嘟囔囔控诉那家德国银行的死板规则以及该银行职员的死板处理。

回到波士顿以后,我把此番经历跟中国留学生讲了,没有一个不是愤愤不平。

然而半年多后的一次有关在欧洲调研经验的交谈,却顿时令我的视角突然转变。交谈者之一是中国留学生胡同学,他们几个人不久前在德国租借了一辆大众高尔夫牌轿车,上了路开得风风光光,因为那年代德国的公路上没有车速限制。

开了两三个小时,他们看看油表,指针已经接近Empty“油箱空”的红线了。按照我们在美国的开车经验,到了红线,剩下的油还能开个二十几里地,为的是让你赶到最近的加油站注油。胡同学他们抬头看看路边里程牌,几公里后就要到达此前预定好的汽车旅馆了,省得麻烦,就没有立刻下公路去加油站。

德国的“工匠精神”

开过一小段路,车突然熄火了,他们立马打电话给Triple A公路服务机构,报告汽车出了故障。十几分钟后,服务技师驾车来到,一番检查,明确告诉他们,这车出厂不久,一切完好毫无故障。

胡同学他们说这不可能,指着油表告诉服务技师:“你看你看,油表指针刚滑到红线,车就熄火了!”技师又仔细检查了油表和油箱,还是说车子毫无故障。

胡同学他们说,“我们在美国也是开过车的,有经验,油表指针到了Empty红线,还能开不少路!”那位德国技师给他们讲得一头雾水,困惑地说:“如果是那样,我认为美国车的油表是有问题的。Empty is empty!我们德国车的油表设计准确,Empty怎么还会有油剩下来呢?”

确实,对于这种德国死板脑筋里的逻辑来说,“空”就是“空”了,“空”的箱子里还有油,那油表不就是不准确了吗?!我们中国人说的“一丝不苟”,那一根丝可能有一米粗。

对于德国人来说,那根丝就只有千分之一米细。德国的工匠精神就是扎根于此的,这是制作最精密设备的根本。

笔者撰写本篇评论的时候,刚好有英国记者Lennox Morrison的一篇长文发表,是告诫非德国人和德国人办事应该注意的一些细节。

其中之一是:“德国人非常守时,所以不要迟到。‘如果你迟到了,人们会认为你很无礼。组织和规划都是德国的特色。’布拉迪说,‘但也别到得太早,最多早到5至10分钟。准时到达是展示自己能力的第一步。’”(摘自伦诺克斯·莫里森:“法兰克福:德国的‘曼哈顿’”,BBC Capital专栏2016年3月15日)。

上世纪90年代中期,我每年都来四川做国企改革的调研。1997年初夏,我从澳大利亚飞过来,做了一段时间临离开前,成都的接待部门跟我说,不久之后长江三峡大坝就要截流了,接下去就是准备合坝。你趁这个机会赶快坐游艇沿江而下吧,以后再也没有长江三峡的万古原貌可看了。

于是我就买了一张二等舱票,从重庆上了“江渝轮”某号,漂向南京。

我跟一个德国旅游团在同一层,沿江的几天的日日夜夜一起度过,他们几十人大部分是中学教师和白领职员,典型的德国中产,正正规规、安安静静、干干净净。

稍微熟悉了一点后,他们就向我提出一摞“敏感”问题,也就是不便于向船上工作人员启齿的抱怨和批评。跟本文主题有关的是两条,其一是:“这艘游轮有多大岁数了?安全吗?”其二是,“为什么船上从早到晚没完没了的开着扩音器放噪音?难道中国没有反噪音环保法规?”

我出于爱祖国护面子之情,向船上工作人员打听了以后,向这帮德国游客解释:第一,这艘三层游轮主要服务外宾,船龄不到16岁,设备完好,安全可靠。

他们马上又质疑:“只有十几岁,为什么锈迹斑斑,像是快报废的破旧品?我们的船比它年长几倍的,也通体晶亮!”

对此,我只能援引我在地方国企多年调研的观察感受讲道理:这家轮船公司是国有,不是私人财产。船员们只要保证船能行驶,安全不出问题,就没什么积极性去维护船体外貌这样的细节。德国人基本上接受了这个说法。

对于喇叭成天喧响,我告诉他们:其实船员们是出于好心,怕乘客一天24小时呆在船上无聊,就每天从早到晚播放音乐。那是音乐,不是噪音!

德国人极为惊诧:“是音乐?聆听音乐是人间最美好的享受,船上为什么不用音乐喇叭播放,却用发噪音的坏设备?”对此我无语,因为本人也是被这样的喇叭吵得恶心难受,同时也了解中国制的喇叭原是为了开大会、宣传活动之类的群众活动,没有专为欣赏音乐用的。

中国农村、轮船上常见的大喇叭

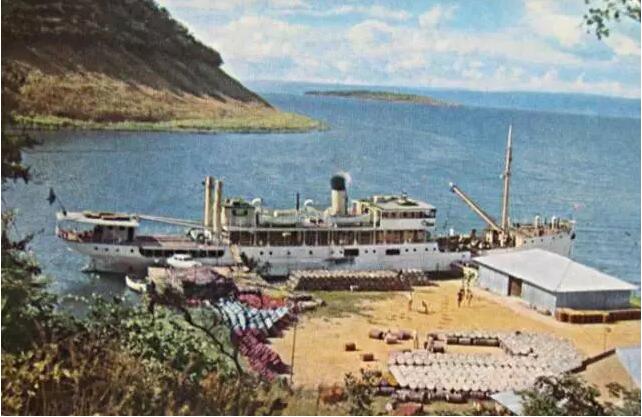

人人皆知,德国人制造的汽车是其伟大工匠精神的标志,可许多人不知道,他们的工匠本色也体现在造船上。

1913年,德国为它的非洲殖民地造了一艘客货混装轮船,命名为Liemba(列姆巴号)。为了把它运到目的地坦噶尼喀湖,德国工匠先把船暂时铆接一体,然后再拆散分片编号,装入近五千只箱子。总重达1200吨的箱子被货船运到非洲海岸,从那里再用火车运到铁路线终点,之后距离坦噶尼喀湖还有约三十公里时,再靠搬运工将箱子扛到湖岸。

德国造船技师 Anton Rüter(安东·吕特尔)亲自带领两名德国工匠和近三百名当地人将67米长的轮船重组成型。不巧遇上第一次大战,该船被配备了装甲板和大炮,加入与英国人和比利时人的战斗。

1916年,当德国军队处于不利时,吕特尔技师亲手将船沉入湖水下,不让它落入敌手。

战后,该船被打捞上来重新用于航运。对于坦噶尼喀湖沿岸居民来说,“列姆巴号”一直是他们最重要、常常是唯一的交通工具。已经有百年历史的老船至今一直航行在673公里长的坦噶尼喀湖上。(摘自Marcvon Lüpke:“航行在非洲湖泊的一艘德国百年老船”,李京慧译,DW 2013年5月12日)

坦噶尼喀湖上的“列姆巴号”

诸位想想,对于能够造出这样的船舶——几番拆装、挨过战火、沉没水底、历经百年、仍然服役——的德国工匠的同胞来说,他们乘坐只有十几岁的中国制船,那副衰样,他们能不惊诧吗?

两年前我目睹德国那艘老爷船的大照片,还是白色涂漆、烟囱昂立、旗杆挺直,老而不败,一副黄忠横刀立马、鹤发童颜、威风凛凛的派头!我下次去非洲,非得去登船拜望致敬一番不可。

德国工匠对于设备的日常维护,专注到了可怕。我的老同学浙江大学资深教授姚院长常去德国考察,进到专门店和银行里面,一不小心会撞上玻璃门柜,因为不仔细看,前方一片透明,毫无障碍——德国高档店铺和银行的刚入行小学徒,要先从学习擦玻璃开始,磨练三年,直到能够把玻璃柜台和窗户擦到灰尘、污迹都看不到的纯洁度,撞上去白撞。所谓“一丝不苟、一尘不染”的工匠精神是这么维系传承的!他们目睹中国游艇的锈迹斑斑,哪能受得了?

德国柏林的大厦玻璃外墙

我1984年到美国后,圆了一个在国内多年的梦:买一套专门欣赏古典音乐的音响设备。文化重镇波士顿市郊区有音响专门店的集中地,我先是花一个星期左右的生活费买来一套,听几天,不过瘾,拿去换购价格相当于两个星期生活费的。

这么折腾几圈下来,店主们就对我说,你出的这个价钱,只能买到低档和中低档的,绝大多数是日本造的,再好的就买不到了。

德国皮革音箱

我反问:日本产品质地很好哇,为什么就买不到更好的?他们解释,日本造的音响系统里的电器是不错,但他们造的喇叭上不到高端顶级,因为日本人测试喇叭的时候用仪器和电脑。

最好的喇叭还是欧洲人,特别是德国人用手工造的,测试调整的时候请音乐演奏人来听,这种人的耳朵比什么仪器和电脑都细腻精妙。买这样的喇叭,你得花大钱。

我永远都忘不了这些教导:精致制作品的某些环节是手工做的,是用耳朵测试的。

德国的工匠崇拜这一切,所以他们不但能造出对得起莫扎特、贝多芬作品的喇叭,他们造的民用船舶也能够改装成军舰,能够沉入水底再捞上来,再用上一百年。

中国的工匠啊,你们还远在哪里呢?

“你这辈子不用买第二副镜框了!”

得益于当年“云南中国国际文化交流中心”卓越的负责人小周和老杨的协调,我从1999-2000学年开始,直接参加由东南亚政治经济政策的头号分析师汪华林博士领带的多国专家调研团队,进入我终身难忘的奇特研究阶段(参阅丁学良:《我读天下无字书》第七章,北京大学出版社2016年增订版)。

一、特别的研究领域,特别的设备

我们的第一个研究课题是“经济全球化和非传统跨境安全问题”,主要是大湄公河流域巨量人员经常越境引发的破坏生态资源、非正规的人口迁移、跨国金融活动之类,因为那时已经开始推展中国和东南亚的自由贸易区大政策。如果不把这些非传统安全问题的对策建议拿出来供有关国家政府部门参考,许多具体项目就做不起来。《环球时报》今年2月28日综合外电报道:印度中央邦政府已经向国际刑警组织负责环境犯罪的部门寻求帮助,请求他们协助抓捕四名盗猎老虎、水獭、海龟和其他濒危野生动物的外国公民。一名匿名官员称:“我们通缉的四名嫌犯中,两人来自缅甸,两人来自中国。目前还不能公开他们的姓名,但我们有足够的证据起诉他们。”这类问题就属于我们那阶段调研的典型内容。

战时使用的德国蔡司望远镜

为了观察和收集相关的资料,我提出是不是需要购买一些专门设备,比如先进的摄像和录音器材等。那些跨境的非正规活动,多半是要遮遮掩掩进行的,因此我特别提出我需要购置一部红外线夜视镜,用于在边境地区作观察记录。

小周和老杨一听就皱眉头,说恐怕行不通,因为有些国家法规把红外线夜视镜这类器材定义为“军用设备”,不许随便携带过关。好多年后,我都感激这两位专家的劝告:2015年一位香港记者因为去泰国报道当地发生的恐怖活动对旅游业的影响,随身带着防弹夹克,在泰国这被定义为“军用设备”,于是被警方起诉,造成极大麻烦。我要是当年携带红外线夜视镜进入泰国,说不定就给关押起来了。

二、诀窍就是那三片镜片

凡是跟“军用设备”沾边的器材不能带,我只好请教科技专业的同事,有没有其它能带的?他们说有一种“弱光/微光望远镜”,它不具有任何内置的仪器,纯粹的光学设备,可以携带进别国。按照用公款购买研究设备的程序,我在香港必须邀请至少两家商业机构推荐产品和报价,然后选定最合适的,才能搞定。

两家都是专门的代理商,拿来成堆的技术文件。两家推荐的都是“蔡司”公司和“莱卡”公司的产品,都是德国原地产的。蔡司的这类产品被行家评为全球第一,可是报价太高,差不多够买一部摩托车了,我们学校的研究经费管理办公室说最好买稍低价格的吧,免得以后审计部门追究。于是我就选了莱卡公司的,价格也不便宜,五位数的。

蔡司造的军用望远镜

那家代理商拿来六部不同规格的望远镜,我挑了最专业用的那种。够重的,将近三公斤。代理商解释:这种望远镜早年设计时,是考虑为德国军官战场上用的,通体装甲。敌人机关枪对着军官扫射,他本人被打得百孔千疮,那部望远镜却没事儿;军官本人阵亡了,接替的军官仍然可以用这部望远镜指挥作战。因为有了实战中的过硬考验,莱卡公司就保持了原样的设计和工艺,我拿到手的就是这样的家伙。

临离开我办公室的时候,代理商交给我一包资料,内有一张服务卡:“本产品售后30年期间,制造商保证其功能完好。若有任何属于原制造过程引致的问题,厂家免费更换。”代理商解释,这样说是为了符合有些国家消费者权益法规的要求,其实这种产品你只要不去碰撞镜头,基本上出不了问题。“我们家有部小一点的莱卡望远镜,是爷爷二战前从德国带回来的,现在还好好的。丁先生,你一生只需要买这一部,以后就不用再买了!”

这部望远镜从2000年至今,跟着我走遍大湄公河六个国家的边境地区,在异常艰险的自然条件下为我们服务。太阳升起前和落下后,在密密的原始森林边、浓浓的河谷水雾里,肉眼已经难以分辨十几公尺以外的目标,透过这部弱光/微光望远镜,却把七八百公尺之外的小物体,看得清清楚楚。它里面啥电子元件都没有,全是靠那三片镜片,两大一小,研磨出来的光学效果。眼下我住的宿舍,阳台对着一望无际的东海,夜里海上飘荡的钓鱼小船,拿着这部望远镜瞄准看,船里的人和物,一目了然。

德国军用煤油炉

“你一生只需要买这一部,以后就不用再买了!”类似的话我从德国工商业者或德国产品的使用者那里,已经听到过多次。我的安徽母校宣城中学有位杨老师,江苏高淳人。抗战胜利后从师范学校毕业当物理老师,用第一个月的薪水买了“两大件”——一套毛料西装,一架德国造的军用煤油炉(专门供低级军官使用),他是单身汉,每天用它下面条煮便餐。我读初中时,杨老师还每天用它,二十多年为他服务,忠心耿耿,没出过差错。杨老师常以此教训我们:“你们现在做物理功课、毕业以后工作,都要像德国工人一样,许不得半点马虎!”2003年我去法兰克福开会,在一家专门店看到精品眼镜框,想买一副,可被它的近两千欧元的价格吓退了。店员诚恳地开导我:“先生你不要只看它价高,值!你这辈子不用买第二副镜框了!”

三、关键是“母体”层层叠叠!

现在该讲点社会科学的道道了。德国的工匠精神并不仅仅是抽象的“精神”,它的母体是一层层制度性质的毛细血管和支撑基石。其中最明显的两层,是技术专科教育体系和工厂里的学徒制。德国的高等工业专科学校和工业大学,一百多年来培养出一代代卓越的工程师。十九世纪末受其启发,俄国也开办类似的学校,请来德国教师训练他们的工业化先驱一代。中国在1920年代中期,试图大面积引进德国的技术教育体系,十年内稍有成效,可惜被全面抗战中断了。德国的学徒制极有效,对十多岁入行的青少年每日每时传授手艺,多年下来,炼成一手绝活后,工资不低于同年龄拿到高等学位的技术员。回过头来看看中国的技术教育体系,过去二十多年里,它们绝大多数被“光荣升级”成普通的三年制四年制高校,名声好听是“升”,实际后果是“坑”——把年轻学子吸进学校,花掉学费,飘走年华,实际技能却没学到啥,即便找到工作待遇也差。

德国工匠精神的母体其制度性质的第三层,是家族企业。在去年年底普查的报道中,德国企业里的百分之九十,在西方是属于中小规模的,很多是家族型。万般手艺千种诀窍是靠着这个天然的体系传承的!长辈不敢不对晚辈传承绝活,传不下去,儿孙靠什么谋生、立业、养家、发财?晚辈不敢不尽力接过绝招,接不下来,靠什么自立、自主、当老板、搏击在国际竞争的浪涛中?德国人经常对老外们说:“我家的公司是第几第几代了,我们的规模不大,但是我们能做的产品,别人做不出来。”

德国匡特家族曾同时是宝马、戴姆勒- 奔驰等公司的股东。

家族企业在任何一个国家,都是传承精致手艺的骨干。你看看现在西方老工业化国家那些人所皆知的顶级产品,有几样不是家族企业磨练出来的品牌?我们中国传了一千年的“烧酒/ 白酒”工艺,各地都有特色品种,可到了最近三十多年里,特色一一淡化了,因为老师傅退休了,绝活没传下来。老一代没觉得传不下来有什么痛苦不堪的揪心,新一代没觉得学不到老手艺有啥丢脸,大家都是给厂里打工的,谁会天天费心琢磨,二百年、一百年前本地的烧酒/白酒,跟邻县、邻省的烧酒/白酒有啥不一样?Who cares! (谁在乎呀!)

所以,咱们呼吁要提升中国的工匠精神,最要紧的,是要看看德国工匠精神的母体那层层叠叠的毛细血管和支撑基石。本篇评论列出了最关键的三层,在中国的土地上大家该作何种努力,才能步步接近?

文章选自腾讯思享会,2016年3月30日