俞敏洪:不甘平庸

2016年4月18日

被誉为“留学教父”的俞敏洪,在新东方之前,只是个默默无闻的小人物,而且还多灾多难–高考两度失利、被北大处分、想留学却没有奖学金……然而正是小人物时经历的这些灾难打磨出宽厚、坚韧和“笨办法”的处世和行事风格,帮助他在创立新东方、变革新东方和推动新东方上市时遇到的艰难中走了出来。在他这里,创业成功不是一蹴而就的,而是慢慢打磨出来的,在这段历程中经历的每一件事儿都是锻造成功的必需品。从被逼上梁山的小人物,到建立、经营新东方,一起来看俞敏洪的创业故事。

1962年10月,俞敏洪出生在江苏江阴一个普通农村家庭。1980年,俞敏洪终于考上了大学。1985年,俞敏洪大学毕业留校任教,一教就是7年。期间也不是没有动摇过,80年代中后期,留学潮渐起,俞敏洪也动了赴美留学的心思。

1988年,俞敏洪顺利通过了托福考试,美国梦似乎近在眼前。他收到了几所学校的录取通知书,却没有一所愿意给奖学金。在北大,他的工资是一个月120元,显然不够出国留学的费用。俞敏洪出国无望,意外地在国内发现了商机:出国潮带动TOEFL和GRE培训兴起。他开始在各个培训机构谋求兼职授课的职位,兼职授课让俞敏洪的经济状况得到一定改善,却也带来了北大的处分。

1991年,俞敏洪从北大辞职,出来办英语培训班。一间10平米的屋子、一张桌子、一把椅子、一堆广告笔、一个胶水桶,便是俞敏洪起家的家什。他宣传培训班的方式最便捷、性价比也最高–贴小广告。自己写自己贴,省下一笔雇人的费用。北京的冬天干冷干冷的,俞敏洪顶着寒风,骑着自行车大街小巷地贴广告。寒风刺透棉服,身子难免哆嗦,手脚难免麻木。实在冷得厉害,他便喝两口随身带的二锅头暖暖身子。

苦也吃了,事也做了,学生却招不上来。看着空白报名表,俞敏洪有了主意,他在表上虚拟了30个人名,借此引来“第一个吃螃蟹的人”。如此做派,可见俞敏洪的人心洞察力之深。虽然大家在学校里都力争第一,但在买卖关系中,人们总是会避免成为第一人,总希望有人先帮忙试下水的深浅。不管怎么样,俞敏洪用此招招到了他的第一批13名学员。事业总算向前推进一步。

迈出第一步之后,事情似乎又回到原点:生源止步于此。俞敏洪不得不另辟蹊径。他的第二个高招是开公开课,这个学语言出身的人将人心洞察得清清楚楚,也将免费营销发挥到极致。他的公开课相当成功,如果说第一次的200人是冲着免费去的话,第二次的500人更多是折服在他的演讲功力上。俞敏洪的演讲总是能深深地感染听众,让人热血沸腾。屡出奇招、高招之后,俞敏洪解决了生源问题,走出创业初期的困窘。

1993年,俞敏洪正式创办北京新东方学校,英语培训事业更上一层楼。在事业不断发展的同时,他打算给自己的“草台班子”升级,开始引进外援。

1995年,俞敏洪东奔西走去游说大学时的“小伙伴”回来一起做事业。于是,在温哥华混得落魄的徐小平和在美国贝尔实验室干得风生水起的王强都回来了。之后,包凡一、杜子华等人的加入,使新东方的团队更加壮大和充实起来。至此,将新东方做大做强的班底基本凑齐了。

靠着情感纽带建立起来的团队,借着当时正劲的出国潮,新东方如野草般疯狂地发展起来了。1995~2001年的六年间,学生人数增加了71倍,2001年当年的学生人次更是达到了21万。

随着新东方规模壮大,一些问题日渐显露出来,俞敏洪在新东方开始了股份制改造。

在搭建正规团队之前,俞敏洪已对新东方进行了一轮改革,将直系家族成员“请出”新东方。这曾在家庭内部引起极大的震动,他遭受家族成员的“口诛笔伐”,但后来新东方用成绩证明了这次改革的正确性。

2002年,俞敏洪开始对新东方进行第二次改革。他直言:“这个过程很痛苦。从原来梁山聚义的做事方式,变成按部就班、层次分明的做事模式;从原本激情狂热的做事风格,变成冷静而有判断力的做事规则。这种改变,需要把自己个性中的一些东西丢掉。”

内部改革已让俞敏洪应接不暇,9·11事件导致的留美市场萎缩、国内“非典”引起的学校停课,更让疲惫不堪的他焦头烂额。但他还是坚持推进改革。

在这场轰轰烈烈的改革中,俞敏洪自认为扮演了“刘备”的角色,他说:“我比较像刘备,常常用眼泪来赚取其他管理者的同情,我不擅长用严格的纪律来限制和管理人才。”虽然他的做法被外界质疑为不懂管理,他却认为:“我这个人比较仁慈,容得下人。我的柔弱个性在新东方内部起到了黏合作用,任何情况下我都不会走向极端。这是新东方没有崩盘的重要原因。”

2006年,美国东部时间9月7日上午8点,新东方的股票代码第一次出现在纽约证券交易所的电子屏幕上。上市不到三个月,俞敏洪身价倍增,拥有财富高达3.5亿美元,成为中国“最富有的老师”。

最初,对于上市,俞敏洪很纠结了一番:一方面,他想让新东方制度化、规范化,成为正规军;另一方面,新东方的今天都是他们这些老师一步一个脚印做出来的,他们是一群自由散漫惯了的人,散漫与规则本就不可同生,他担心他们会受不了约束。俞敏洪说:“上市之后,我的状态也一直不太对,不是我想要的那种状态。我其实是个随心所欲的人,但现在为了别人的利益,必须要去做很多事情,自己的空间越来越小。”

时至今日,他对上市的看法仍保持着浓厚的辩证法的味道。对于新东方的上市,他有一段长篇大论:“本质上来说,大家都认为上市是件好事,而到今天为止,我也不认为上市纯粹是一件好事,因为它其实在某种意义上会外力过强,扭转企业发展方向和发展步骤。

“其实当初在新东方,我也是不太想让它上市的。但是最后我经过各方面的考虑,包括团队的合作,包括未来的发展,包括新东方过去积累的问题,我认为上市相当于用一次变革来解决问题,最终衡量后觉得上市还是比不上市好处要多。

“‘借助资本的力量’是大家通常喜欢说的概念,但实际上并不一定对每一个行业都适合。我可以告诉你非常明确的结果,新东方不回来。因为我不想用一种逐利行为再次解决新东方的问题。

“新东方回来以后,市值肯定会高出十倍,但是我依然决定新东方在海外待着,这是目前最有利于新东方的发展。

“第一是新东方的股东大部分都是流通股,回来的话对管理层其实没有好处,因为管理层本身不持有股份,或者非常少。

“第二个,我是希望用资本市场的稳定来带动新东方的稳定发展,至少现在在美国市场尽管估值不是那么高,但它是稳定发展的。

“第三个还有一个要素,我觉得新东方未来新的业务在国内上市的可能性还是有的,所以这样的话,等于新东方可能会占有两地市场,利用海外的优势和利用国内的优势,可以同时利用。”

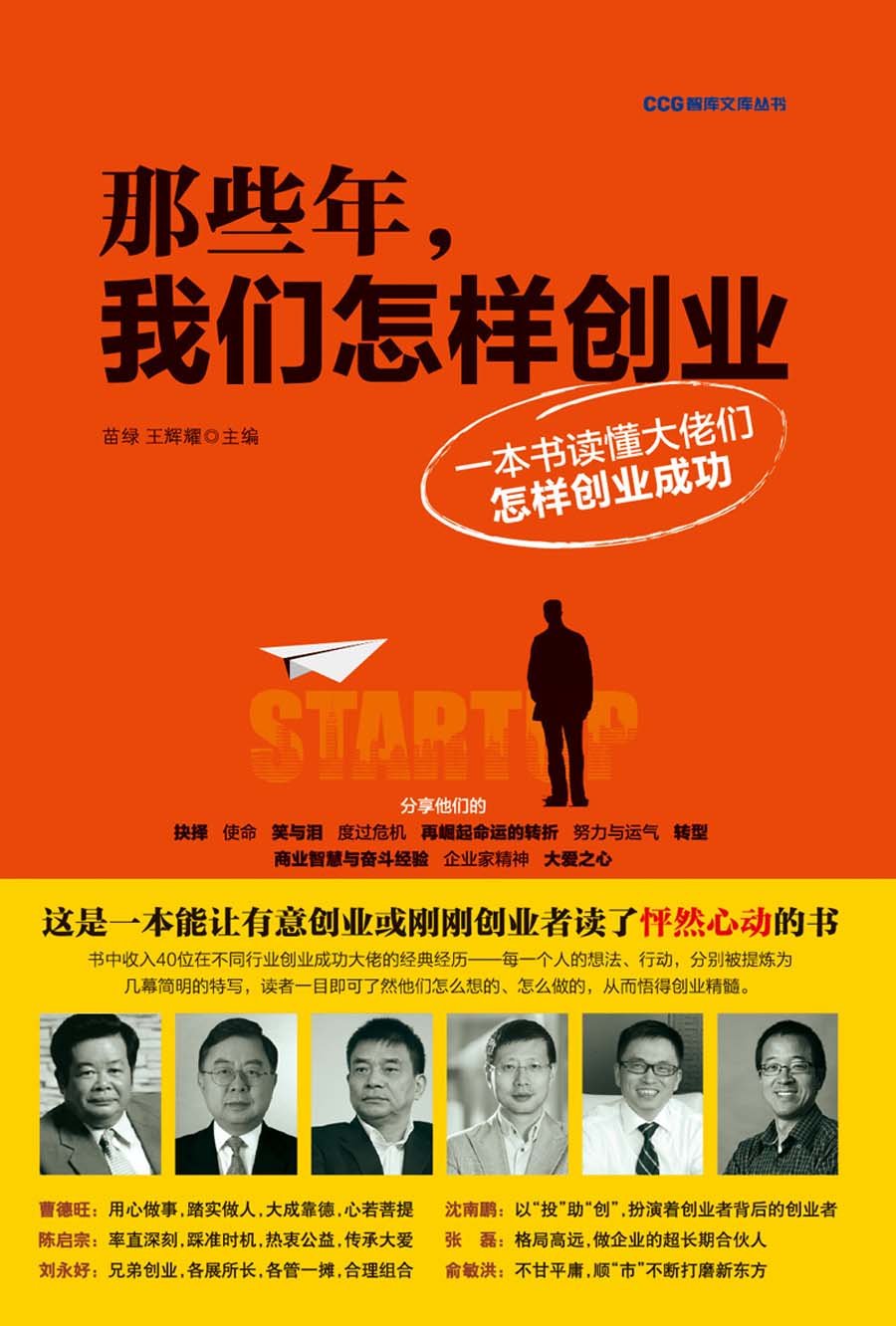

本文选自《那些年,我们怎样创业》,主编:中国与全球化智库(CCG)执行秘书长苗绿、CCG主任王辉耀,中央编译出版社