有钱不再任性 中资企业海外并购瞄准“高科技”

燕燕飞来,问春何在?2016年,中资企业海外并购似乎正悄悄发生转变。无论是国企还是民企,都开始变得更加注重对科技资产的收购。

这种变化的发生,仅仅是在中国非金融类对外直接投资超千亿美元的两年之后。根据商务部的数据,2014年中国非金融类对外直接投资达1028.9亿美元,2013年为901.7亿美元。

在那时,中资企业海外并购的主要目标是房地产、基础设施、矿产和能源等“硬资产”。除联想收购摩托罗拉移动和IBM个人电脑服务器业务的两项科技相关交易之外,媒体的海外并购头条被上述几个领域的消息轮番占据。

例如,安邦保险买下纽约华尔道夫酒店,招商局集团获得澳大利亚纽卡斯尔港98年租约,五矿集团牵头收购秘鲁铜矿,国家电网入股意大利存贷款能源网股权。这些交易既凸显出中资企业在迈向跨国公司行列时不断提高的眼界,也反映了它们在中国经济飞速增长的十年内积累了雄厚的资金实力。

不过,在当年宣布的18宗10亿美元以上的并购或投资交易(包括失败案例)中,科技相关交易只有5宗,包括联想的两笔交易,如下图所示。

黄底为科技相关交易,红字为已失败的案例。数据来源:彭博

2014年,上述5笔科技相关交易总额为90.5亿美元,占18笔大宗交易的23.2%。这可能反映出中资企业,尤其是大型国企对科技资产的兴趣有限。

然而,2015年以来中资企业海外并购的规模不仅大幅增加,其投资思路也有了很大转变。越来越多的企业憧憬收购科技资产来增强自身的竞争力,在中国经济转型之际抵御下行风险。

彭博数据显示,2015年中资企业海外并购总值1335亿美元,较2014年的747亿美元增长78.7%。2015年,计算机、半导体、软件和办公商务四大科技细分行业的投资占比大幅上升,由2014年的8.7%增至33.2%。

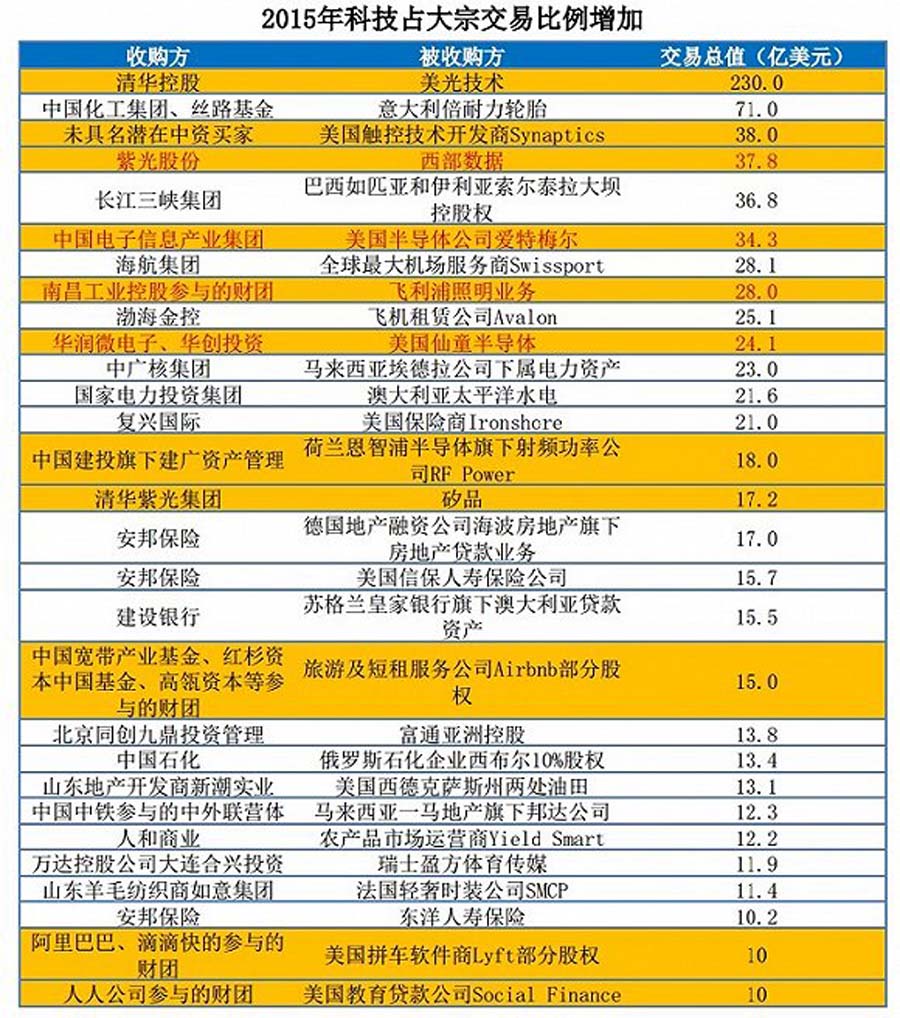

黄底为科技相关交易,红字为已失败的案例。数据来源:彭博

如上图所示,包括失败案例,2015年宣布的超过10亿美元的中资企业海外并购与投资共29宗,其中科技相关交易占11宗。科技相关交易总额为462.4亿美元,占上述交易总额的55.3%。

会计事务所毕马威(KPMG)在本月初发布的《2016中国展望》报告中称,中国经济正在经历由“依靠投资和出口拉动”向“消费和创新驱动”的转变。这推动了“双轨”经济发展态势的形成:轨道一是以基础制造业和传统产业为主,这些行业企业正面临发展困境;而以服务业、先进制造业和消费品行业为代表的轨道二,正呈现出强劲的增长势头。

而政府正引导资金向具有更良好增长前景的领域流动。毕马威全球中国业务发展中心首席运营官史伟华(Thomas Stanley)表示:“中国的经济结构调整发生在经济增速放缓的时期,这一情况再加上其他竞争和市场因素,给企业带来了巨大的挑战……我们看到在那些能够促进中国经济转型的行业中,出现了新的增长机遇,中国政府也正引导资金投向这些行业和领域。”

2016年刚一开年,中资企业海外并购似乎就进入了一个爆发期。彭博数据显示,今年迄今为止,中资企业海外并购总额已达804亿美元,超过2014年全年并购额。

黄底为科技相关交易,红字为已失败的案例。数据来源:彭博

如上图所示,科技相关并购在10亿美元以上投资中占据了绝对主导地位。除了中投参与收购澳大利亚物流基建巨头Asciano之外,其他交易均带有引进技术或吸收专利方面的考量。

中国化工集团收购瑞典农化种业公司先正达是今年以来最大的一宗中资海外并购。前者曾在收购消息宣布后表示,十分看好后者的农用化学品和种子研发能力。

中国化工集团今年收购动作频频,此前收购全球领先的德国橡塑化工机械制造商克劳斯玛菲集团。该集团董事长任建新表示:“通过并购这个178年历史的全球领先橡塑机械制造商,中国化工装备将加快产品组合和业务整合,率先实现‘中国制造2025’目标,同时也是‘一带一路’和‘国际产能合作’的实践。”

其他案例包括海航集团收购美国IT和信息技术分销商英迈,海尔收购通用电气旗下家电业务,中联重科收购美国第二大工程机械制造商特雷克斯,以及北京控股收购德国领先的垃圾能源公司等。

德勤与西班牙金融培训机构IEB曾在上月末联合发布题为《中国:投资欧洲和西班牙》的报告,称并购是中国企业投资西欧的最普遍的方式。报告说,中资企业的主要目的是掌握高端科技、获取知名品牌。

德勤全球中国服务部主席杨莹表示:“并购是中国企业扩大业务、拓展国际市场的最快途径之一。过去五年,已有越来越多的中国企业跻身世界500强。”

中资民营企业也丝毫不掩饰自己对先进技术的渴求。上月,苏州东山精密斥资4.16亿美元收购美国纳斯达克上市公司Multi-Fineline Electronix,后者为电子行业提供柔性印制电路板和元件组装解决方案。该公司在提交给深交所的公告中说,收购的达成将“有效促进公司国际化进程,资源的协同效应将有利于进一步提升公司在全球电子行业的竞争地位。”

同月,成都天翔环境斥资2.2亿美元收购德国贝尔芬格水处理技术公司,以引进先进技术和管理经验。该公司在提交给深交所的公告中称,收购对象拥有“多个世界知名环保设备和技术品牌,拥有大量环保专利技术。”

目前中国企业在发达市场的很多交易是由民营企业完成,尽管多数大型并购交易仍由国企主导。毕马威在报告中称,2015年中国民营企业海外并购数量占总交易数量的75.9%,高于2014年的68.0%和2010年的55.1%。

美国咨询机构荣鼎集团的数据还显示,2015年中国私营资本对美国的投资额占中国投资总额的84%,较2014年增长3个百分点。

不过,小型民营企业走出去依旧面临一些困难。在本月初举行的一次研讨会上,中国与全球化智库(CCG)高级研究员何伟文对界面新闻记者表示:“民企现在有一个特点,走出去都是一些大的民企,小的民企暂时还不太可能去美国并购。”

他补充说:“小企业最好的做法是和大企业捆绑在一起,因为大企业也不是全能,需要专业化分工,如果大企业、中企业和小企业组成一个产业链会更好一些。”何伟文曾经担任中国驻旧金山、纽约总领馆经济商务参赞。

如果不考虑规模因素,中资企业海外并购的最大障碍可能是监管,尤其是在科技相关并购日益增多的背景之下。

2015年宣布的交易中,紫光股份收购美国西部数据、南昌工业控股参与的财团收购飞利浦照明业务,以及华润微电子收购仙童半导体的交易均告吹,原因要么是海外监管机构担心本国技术外流而不予批准,要么是收购方或收购对象出于对监管机构不批准交易的担心而予以拒绝。

去年宣布的最大一笔中资企业海外并购交易也面临变数。据称美光科技建议清华控股不要进行收购,因为交易面临监管机构审查。

何伟文在研讨会上表示,审查机构是共性的,各个国家都有,并且具有不透明和不公平的特点。不透明是因为法律规定,影不影响安全只有政府知道。不公平则是因为对不同国家的标准不同。

他在会议上举例时说,在美国对外资审查的规定中,英国、德国、瑞典被列入A名单,智利等国家被列入B名单,C名单空缺,中国位列D名单,E名单里包括朝鲜伊朗等国。而即便中美签订了双边投资协定,不公平的问题也得不到解决,因为安全问题不属于投资条例。

但何伟文也表示,审查并非不可逾越的障碍,企业应该在并购前自己先做基本判断,有没有被阻止的可能,特别是军民两用的高科技领域。对仙童半导体公司的收购,日本富士通也曾有类似打算,但同样被拒绝。

何伟文建议,中资企业在对待高科技收购时,可以聘请主流咨询公司和公关公司作为顾问,特别是先和审查机构沟通,获取路径建议。另外,政治障碍更多地来自国会议员、利益集团和媒体,中资企业应当密切同投资地点的地方政府合作,并注意避开敏感技术和敏感做法。

文章选自澎湃新闻,2016年3月12日