【中国产经新闻】中国绿卡的尴尬

2016年1月12日

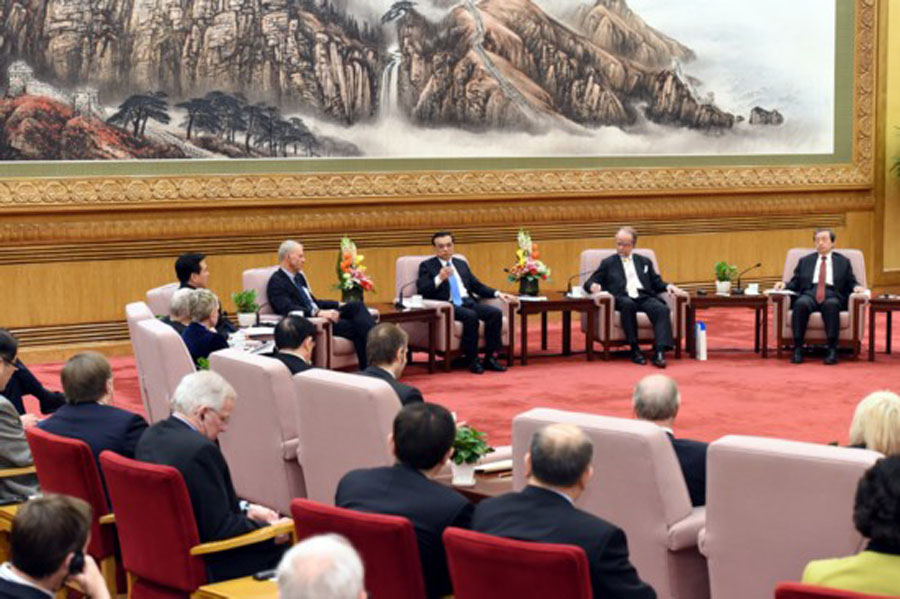

2015年2月初,国务院总理李克强在人民大会堂同部分在华工作的外国专家座谈时指出,中国将全面加大人才引进来和走出去双向开放力度,降低国外人才引进门槛,简化投资兴业、出入境等手续,让拿“绿卡”更加便捷、创业就业一路畅通、程序公开透明。加强“软环境”建设,在公共产品和服务等方面提供更多国际化“窗口”,让更多外国人才愿意来、留得住,使中国成为各类人才创新创业的沃土。李克强总理之所以表达这样的愿望,其原因在于,自2004年中国推出绿卡制度以来,中国实际发放绿卡仅有5000余张,相对于60万常住外籍人口,这个数字少得可怜。对于60多万常住外籍人口而言,从难拿到不愿意拿“绿卡”,虽然存在诸多原因,但却折射出中国绿卡的种种尴尬现状。

“中国绿卡”门槛太高让人遥不可及

几个月前,北京首钢队外援马布里拿着各种手续、材料,到北京市公安局出入境管理局,申请《外国人永久居留证》,这就是俗称的“中国绿卡”。而近日老马终于如愿以偿,他也成为CBA历史上第一个获得《外国人永久居留证》的现役外援。更重要的是,有了“中国绿卡”后,老马在北京长期安家与未来发展的归属感无疑会更加强烈了。他此前曾表示,希望长期在中国住下去,而且退役后还渴望能执教中国男篮。

依照规定,符合申请“中国绿卡”包括六类情况:夫妻团聚、亲子团聚、亲属投靠、特殊贡献、任职人员与投资人员,老马就属于“对中国有重大、突出贡献以及国家特别需要”这个类型,老马为北京队在四年内三次获得总冠军立下了汗马功劳,他还是北京的第30位荣誉市民。除此之外,老马一直都在积极地融入北京生活,曾经挤地铁去训练、努力地学中文,还多次去参加公益活动,看望患病孩子等。老马最近能拿到中国的“绿卡”,可以说他是几十万常住外籍人口中的幸运者。

世人皆知,“绿卡”制度是欧美发达国家在全球范围内开展人才竞争,吸引和留住高层次人才的一项重要制度。为适应国家改革开放和现代化建设的需要,我国从2004年8月开始实施《外国人在中国永久居留审批管理办法》,即中国的“绿卡”制度。《办法》规定,对在我国有关单位任职的外国籍高层次人才,在中国有较高数额直接投资的外国籍投资者、对我国有重大突出贡献或国家特别需要的人员以及夫妻团聚、未成年人投靠父母、老年人投靠亲属等家庭团聚人员,可以授予外国人永久居留证,即中国“绿卡”。获得永久居留权的外国人,拥有和中国公民在投资、购房、申请驾照及子女入学等方面同样的权利。

但是,实际情况却与之相反。长期以来,中国绿卡却被称为“世界上最难申请的绿卡”之一。资料显示,自2004年实行“中国绿卡”制度至2011年年底,中国总共发放了4700多张绿卡,年均发放量248张,而彼时在华常住外籍人口至少已达百万。10多年才签发几千张“中国绿卡”,而别的国家一年就是十几万二十几万张绿卡,移居人口最集中的美国一年要签发百万张绿卡,这足以说明“中国绿卡”的门槛实在太高太高。

“中国绿卡”缘何在世界上最难拿到

中国与全球化智库(CCG)主任王辉耀去年年初主编的《中国国际移民报告2014》蓝皮书指出,中国这些年巨大的移民赤字,都是移民政策滞后造成的,因为我们的政策,从工作许可、签证,到绿卡,再到国籍,都没有对外开放,导致“中国绿卡”成为世界上最难拿的“绿卡”,并且被外籍人士称之为世界上最难拿到的“绿卡”。有人曾这样说,如果在街头随便抓住一个老外,问他是否有中国“绿卡”,恐怕都会得到否定的回答,如果真能抓到一个,那这人十有八九“非富即贵”。而美国一年就能发出100多万张“绿卡”,是现在持有中国“绿卡”外国人总数的200倍。外国绿卡每年吸引千千万万中国人移民,中国“绿卡”却似乎总在“拒人门外”。

像比尔·盖茨、巴菲特等富豪够不够优秀?他们想来中国定居可不可以?不可以。因为按照现有制度,他们没有现行规章所要求的中国工作经验!这个网上流行的段子,其实并不是笑话,中国“绿卡”之所以被调侃为“世界上最难拿的绿卡”,从中可见一斑。相对于欧美而言,中国一直是一个非移民国家。1964年,外国人居留证制度解决了外国人在中国定居的身份问题。这个蓝色塑料皮的证件被戏称为“外国人户口本”。虽然制作精美,但是这个“户口本”并不意味着拥有相同的国民待遇。对于侨民,基层公安部门都会安排专人对其进行监管,不定期检查。

有媒体曾报道,一位在上海工作生活了8年之久的英国人,常常抱怨在中国永远只能是外国人。这位在跨国公司任高管的英国人已在上海买房定居、生儿育女,却每年都要为工作签证而来回疲于奔命。第一个拿到“中国绿卡”的美国人寒春在中国生活了56年,2004年才终于拿到“中国绿卡”,此时寒春己经83岁,这名核物理专家是杨振宁的同学,在享受中国“国民待遇”不久,便于2010年89岁时离世。

其实,很多申请中国“绿卡”的外国人中,有许多是专业技术人员。而这些人基本上都是外国专家,他们来到中国都是希望参与中国的巨大变革,是为了帮助中国发展的,并不是一心为了赚钱,或者来享受。但是,由于申请的门槛高,有一些硬性要求过于刻板,导致中国绿卡的发放量极少。与西方国家通常不看职位,而看重学历、语言水平和在本国工作经验的绿卡制度不同,中国的绿卡在职称和任职年限等方面的规定相对比较不灵活,导致中国绿卡门槛较高。居留门槛过高,直接导致了我国的“移民赤字”问题。

破除人员流动壁垒是降低门槛关键

客观而言,中国不是不重视人才,近年来,中央及各级政府部门积极抓人才的培训、规划和引进,每年都要输送大批官员到美国、新加坡等地学习,如今在政府的各个部门,尤其是专业部门,海归人才不少。而在海外人才入境、签证、居留、绿卡、入籍等方面,近年的政策也有了一些改变,但实事求是地说,改变的力度还不是很大,步伐还不是很快,还需要进一步解放思想。特别是,在经济进入新常态后,为发展的转型升级和创新战略服务,人才进入到了新的竞争平台,需要加快人才引进的步伐。

诚如专家言,中国要加快人才引进步伐,需推进三方面变革:一是从政府主导向市场主导转变;二是从依靠红头文件向依靠法律法规转变;三是着力构建软硬件环境。换言之,引进什么人才、引进多少人才、何时引进人才,需要由市场决定,政府要做的是营造吸引人才的制度环境,完善和落实相关权利规定,发挥好监管和服务职能,如优化科研投入,完善科研管理体制;遏制学术腐败、营造自由的学术氛围;解决“海归”人才社保等实际问题。而以往依靠部门规章吸引人才的传统做法,已不能适应今天的人才竞争环境。

中国政府现在已经意识到了这一点,开始在构筑和推出自己的移民和绿卡制度。在前不久发布的“关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见”中,提出要实行更具竞争力的人才吸引制度,包括规范和放宽“外国人永久居留证”制度,探索技术移民制度,给创新人才以同等待遇,以及高端人才、首席科学家引进机制等。最近,公安部又决定扩大申请在华永久居留外国人工作单位范围,凡是在国家认定企业技术中心、国家工程技术研究中心、外商投资研发中心等7类企业、事业单位,具有副教授、副研究员等副高级职称以上以及享受同等待遇,已连续任职满四年、四年内在中国累计居留不少于三年且纳税记录良好的外国人,可向工作所在地设区的市级人民政府公安机关出入境管理部门申请在华永久居留。

有关人士认为,前三十年破除货物流动壁垒,下一步就要破除人员流动壁垒。中国“绿卡”门槛降低,意义正在于此。国家对外籍高科技人才的“绿卡”放宽政策出台能够反映市场、回馈市场。“绿卡”放宽政策所针对的7类机构中,外商投资研发中心和国家认定企业技术中心的纳入是一个很大的突破,它为外商投资企业和一部分民营企业提供了机会。新中国成立迄今,堪称全世界对申请“绿卡”条件和管理最为严厉的国家之一,获得中国“绿卡”的外国籍人数量不足万人。如今放宽外国人申请“绿卡”的条件和范围,将会进一步推动海外华人创新人才与中国创新事业的交流与合作。

文章选自中国产经新闻,记者:卞文志