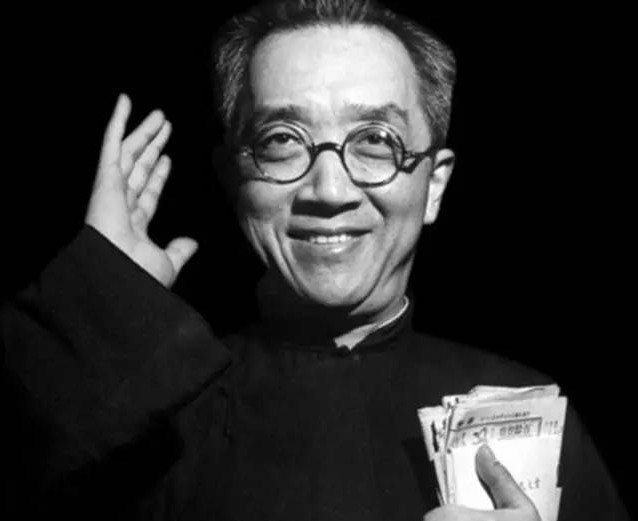

【中国海归】胡适:首倡白话文和新诗的文学改良第一人

胡适,1891年生于安徽绩溪。他5岁启蒙,读过9年私塾,古文基础坚实。少年时代求学于上海的梅溪学堂、澄衷学堂,初步接触到西方的思想文化。1910年,胡适考取“庚子赔款”留学生,取得了赴美留学资格。胡适留美生涯始于康奈尔大学,他先读农科,后改读文科。1915年,胡适入哥伦比亚大学研究院学习并于1917年取得博士学位。在哥伦比亚大学,胡适师从哲学家杜威,深受其实用主义哲学影响,并一生服膺。1917年1月1日《新青年》2卷5号刊登了尚在美国留学的胡适的《文学改良刍议》。该文主张以白话文代替文言文,并提出了“一曰,须言之有物;二曰,不摹仿古人;三曰,须讲求文法;四曰,不作无病之呻吟;五曰,务去滥调套语;六曰,不用典;七曰,不讲对仗;八曰,不避俗字俗语”的“八事”作为改良的具体主张,为新文学形式提出初步设想,引起改革派知识分子的群起响应。陈独秀在《新青年》下一期中撰写《文学革命论》,以示声援。《文学改良刍议》掀起巨浪之后,胡适又作《历史的文学观念论》、《建设的文学革命论》,明确提出“国语的文学,文学的国语”,进一步推动白话文的发展。他以《新青年》为阵地,在各种报刊杂志上撰文提倡文学改良和白话文学,并以此作为反对封建主义,宣传个性自由、民主和科学的有力手段。

1917年2月,胡适的白话新诗《朋友》,在《新青年》发表,发表时诗题改为《蝴蝶》:

两个黄蝴蝶,双双飞上天。不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一个,孤单怪可怜。也无心上天,天上太孤单。

这是我国第一首真正意义上的白话诗。虽然这首诗意境一般,很多人认为这根本就不算是诗,讽刺说这是“胡适体”。然而胡适不为所动,“打定主意,努力作白话诗的试验”,结果他写了大量的白话新诗,合为《尝试集》出版——这是中国第一部白话诗集,也是现代文学史上最早出版的一部个人诗集,为诗坛开了一代新风。

作为文学改良的第一人,胡适除了在1916年带头呐喊,亲手掀起白话文运动,更是在1922年以胜利者的姿态宣称:“文学革命已过了讨论的时期,反对党已破产了,从此以后,完全是新文学的创造时期。”

在白话文运动顺利开展起来以后,胡适公开宣称:“第一,这个运动没有‘他们’、‘我们’的区别……第二,这个运动老老实实地攻击古文的权威,认他做‘死文学’”……古文死了两千年了,他的不孝子孙瞒住大家,不肯替他发丧举哀,现在我们来替他正式发讣文,报告天下“古文死了!死了两千年了!你们爱举哀的,请举哀吧!爱庆祝的,也请庆祝吧!”

由于胡适倡导、实践与传播白话文表现得最积极,批评文言文和旧文化也最激烈,反对白话文的人便把矛头对准了他,其中不乏吴宓、黄侃、林纾、梅光迪、章士钊等大学者。特别是反对白话文最凶的国学家黄侃,他恃才傲物、狂狷尖刻,一有机会便逮住胡适冷嘲热讽。

一次在北京大学,黄侃当着很多人诘难胡适:“你提倡白话文,不是真心实意!”胡适忙问其故。黄侃正色答道:“你要是真心实意提倡白话文,就不应该取名胡适,而应该叫‘到哪里去’。”满堂哄笑之中,胡适发作不得,只好笑了笑过去了。

又有一次,黄侃在课堂上大赞文言文的高明,借机攻击胡适:“如胡适的太太死了,他的家人电报必云:你的太太死了!赶快回来啊!长达11字。而用文言则仅需‘妻丧速归’4字,电报费可省多半。”这一时被传为笑谈。胡适听说后,气得脸都白了。好在他涵养工夫好,不久他就巧妙地找回了颜面。

同样是在课堂上,胡适大讲白话文的好处,有位醉心于文言文的魏姓同学不服气地问:“胡先生,难道说白话文就没有丝毫的缺点吗?”胡适微笑着说:“肯定是没有的”。魏同学这样问,实际上是设了一个小小的陷阱,见胡适进了圈套,他胸有成竹地拿起黄侃的论调现炒现卖:“肯定是有的!白话文语言不精练,打电报用字多,花钱多。”胡适说:“不一定吧!前几天行政院有位朋友邀我去做行政院秘书,我不愿从政,决定不去,于是复电拒绝了。复电便是用白话文写的,也很省字。同学们如有兴趣,可代我用文言文拟一则电文,看看是白话文省钱,还是文言文省钱?”

同学们来了兴致,纷纷抢着拟稿。最后胡适挑出一份字数最少且表达完整的电稿,念道:“才学疏浅,恐难胜任,恕不从命。”胡适说:“这算是言简意赅,但12个字还是太长了。我用白话文只需5个字:干不了,谢谢。”他解释说:“干不了”,内含才学疏浅、恐难胜任之意,而“谢谢”,既对友人费心介绍表示了感谢,又有婉拒之意。可见语言简练与否,并不在于是白话文还是文言文,而在于运用是否恰当,只要运用得当白话也能比文言更简练。这一下,针对黄侃的怪论杀了个漂亮的回马枪,不少反对白话文的人也开始心服口服。

在那场看不见硝烟的斗争中,胡适以他特有的敏锐、机巧、趣味、智慧与坚定,赢得了白话文运动的最终胜利。他一直以白话文的布道者自居,在他的著作中关于白话文的回忆与叙述比比皆是,可见白话文运动的确是他心中这一生最引以为豪的得意之举。

白话文运动的意义怎么估量都不过分,因为新国民、新社会的造就,必须通过新文化运动,而新文化运动的核心,就是白话文的提倡与实施。孔子云:“微管仲,吾其披发左衽矣。”夸张一点也可以说:“微胡适,吾其披发左衽矣”。身处现代文明的我们,是不能轻易忘怀胡适的。

1962年胡适突发心脏病离世,悼者如云,花圈如山,其中有一幅挽联被广为传颂:

先生去了,黄泉如遇曹雪芹,问他红楼梦底事?

后辈知道,今世幸遇胡适之,教人白话做文章!

五十年后的今天,中国现代化程度越来越深,胡适的重要性也愈发凸显。他的《我的母亲》一文,已被选入全日制语文教育初中课本,从这一个点彰显了他首倡白话文运动的成效。若胡适泉下有知,想必应该十分欣慰吧。

本文选自《百年海归 创新中国》,主编王辉耀,人民出版社