【理事风采】王强牛津访书记:过一百五十岁生日的《爱丽丝》

英国牛津大学

上午凉爽。在宽街散步。西行,见一段路的中央路面不少年轻人身背双肩包,蹲着用街画粉笔(sidewalk chalk / pavement chalk)聚精会神一行行写字:I must not chalk the pavement。

一名穿交通安全服的男子,边说边向路人分发粗大的彩色粉笔。一台新闻摄像机架在附近像是等待采访他。颇好奇眼前的情景,走上前同该男子攀谈,得知近几天牛津法院正讨论裁决取缔街头乞讨卖艺的议案。议案一旦通过,街头艺人、画家将无法自由沿街卖艺作画,当然也包括沿街乞讨。如有触犯,要么受罚一百英镑,要么锒铛入狱。人的监管与人的自由,无论在哪儿,终有不可调和的时候。Chalk a Sidewalk, Go to Jail!这样的标题会很快成为现实。

街头绘画(pavement art / pavement drawing / pavement painting / sidewalk chalk art / street painting)诞生于十六世纪的意大利。当时的街头艺术,是宗教艺术的一种形式。画家们利用节日或宗教仪式创作并呈现充满奇思妙想的粉笔画。十九世纪末,街头绘画开始在英国流行。二十世纪以降,世界范围内,街头绘画已形成巨大的“产业”,甚至出现了商业性质的职业街画画家。意大利库塔通内的格拉滋耶(Grazie di Curtatone)每年举办一次世界最大的街头绘画艺术节(street painting competition)。来自世界各个角落的参赛街头艺术大家(master pavement artists)经过层层惨烈竞争,极少数幸运的优胜者才能擒获至高无上的“街头艺术大师”(Master Madonnaro)称号。

一眼望去,地上几种语言独独不见汉语。平日不爱凑热闹的我,要了一支白色粉笔,蹲下,在路面重复写下四行大大的中文直译:我不能在人行道上画。为的不是法案的结果,我在意的是将遭人惩罚的人的想象和创造。

郁闷中经过一家家商铺酒馆的橱窗,橱窗里喜庆别致的布置把我迅速有力地带离现实:《爱丽丝》要过一百五十岁生日了!明天,7月4日,牛津将是《爱丽丝》的天下。无论长幼,无论肤色,无论男女,牛津人年复一年的“爱丽丝日”(Alice’s Day)又会陶醉多少为文学的不朽而来的心灵朝圣者。

1862年7月4日,星期五。基督教会学院(Christ Church College)数学讲师查尔斯·路特维奇·道奇森(Charles Lutwidge Dodgson)与友人罗宾逊·达克沃斯(Robinson Duckworth)带刚过完十周岁生日的小爱丽丝(Alice Liddel)姐妹仨,从牛津旧城城南佛利桥旁的泊船处出发,沿泰晤士河,划向高兹头(Godstow),一座位于牛津城西北约二点五英里,十二世纪起即已存在的小村落。这趟两个半小时划程,“重要性攸关”的水上荡桨,催生出《爱丽丝漫游奇境记》这部既属于牛津也属于世界、既属于英国维多利亚时代也属于世世代代、既属于孩子也属于大人的不朽之作。幸运的是,那天的三位当事人,对这次载入史册的“水上远足”,均留下了难以忘怀的回忆。重温这些回忆,《爱丽丝漫游奇境记》的降生,栩栩如生浮现在眼前。

“无数个日子里,我和三位小仙女在那条静静河流里一齐泛舟。我随兴编了许多童话故事逗她们乐……不过,没有一个故事用笔记录下来:它们出生,然后死去,就像夏天叮人的小黑蝇,每次都发生在一个不同的金色的午后。碰巧,有一天,我的一位小听众央求说,这个故事该为她写下来。” “‘给我们讲个故事吧’, 道奇森先生就开始讲了。有时为了逗我们玩儿,道奇森先生会突然停下来说,‘今天就讲到这儿。’ ‘别呀’,我们大喊大叫,‘睡觉时间还没到呢!’ 他就接着讲。有一次,在船上,他开始讲故事,讲着讲着,他假装睡着了,我们别提有多扫兴。” “我划尾浆,他划前浆(三个女孩儿坐在船尾)……这个故事真就是从我划桨的肩后讲出来给爱丽丝·利戴尔听的……我记得我还转过身问他, ‘道奇森,这是你为自己现编的浪漫故事吧?’ 他应道,‘没错,咱们一边划,我一边在编呢。’ ”

三年后的1865年,署名刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)的《爱丽丝漫游奇境记》出版。作者何曾会想到,印成铅字的一刻,那个金色的午后(这是小爱丽丝的记忆,当地气象档案显示的却是那天预报阴雨),他即兴编来不过是为哄小女孩儿开心的故事,一百五十年来,诞生,再诞生,然后再诞生。

它不仅深深扎根在孩子的世界,成年人成熟的思考与无穷的想象也不得不向它张开惊喜感激的双臂。后来的维特根斯坦不仅读过它,还从中为自己哲学的“意义”与“无意义”的探索汲取到灵感。尖刻挑剔的弗吉尼亚·伍尔夫评价刘易斯·卡罗尔时如此不含糊:“如果十九世纪牛津教员中还有所谓精华的话,他就是那精华。”(If Oxford dons in the nineteenth century had an essence, he was that essence.)

闭馆的铜摇铃又响了。起身,将馆内读了几天的十册书籍放回入门处管理员工作台对面贴着我姓氏首字母W的一格书架上。依“饱蠹楼”馆规,读者一次可从牛津大学联网的各个图书馆,预留馆藏书籍或未出版论文共十册。在图书馆网络上检索预留后,第二天,会有电子邮件通知,各馆哪些书籍已送达读者指定的馆及阅览室。有些典籍,规定了某馆某阅览室阅读。所有论文则只能在新馆“威斯顿图书馆”阅读。书籍和论文在阅览室可预留一周,若仍需要,尚须重新预留。

此时,太阳依旧灿烂映照着“饱蠹楼”一层阅览室(the Lower Reading Room)窗外对面古老的土黄色建筑。凉风微微,敞开的窗外,传来附近不知哪个教堂的圣咏声。

上午九时三十分,宽街上早已人头攒动。围绕《爱丽丝》主题的歌舞、故事、茶点将为今天的牛津涂上神奇浪漫的色彩。牛津“故事博物馆”(The Story Museum)主办的本地年度盛事“爱丽丝日”(Alice’s Day)揭开了序幕。今年“爱丽丝日”恰逢《爱丽丝漫游奇境记》出版一百五十周年。双重的喜庆奇妙地厚厚叠加到今天。虽说多年来四处饥渴寻猎《爱丽丝》的种种版本,围绕《爱丽丝》的掌故不可谓不熟,然而,不经意间,一个无可救药的书蠹,心里毫无准备,忽然品尝到一百五十年方可一遇的大惊喜,还是欣喜难抑。

一百五十位志愿者不分性别,不分长幼,穿着相近的服装,扮成“爱丽丝”,带着微笑服务在庆典不同的岗位。一百五十周年的庆典还收到来自世界的祝福:巴塞罗那送来巨型玩偶爱丽丝;日本送来巨大的《爱丽丝》故事卷轴。行进的队列里,书中耳熟能详的人物、动物、道具一个个活灵活现,仿佛回到了它们借铅字的肉体第一次来到世间的一百五十年前。

1865年6月,牛津的克莱仁登出版社(the Clarendon Press)印刷了两千册约翰·亭尼尔(John Tenniel)插图、作者署名为卡罗尔(Lewis Carroll) 的《爱丽丝漫游奇境》。装订发行前,道奇森请出版社先为他本人装订出五十册,他签名后分送给友人。不料,一个月后,插图者亭尼尔愤怒抱怨说此印的质量简直令他的插图“羞于见人”(disgraceful)。道奇森连忙阻止住发行。他答应亭尼尔会到伦敦另找书商重印,把已送给友人的成书一一要回,转送给儿童福利院。据称,此“克莱仁登六五年版” (Sixty-five Alice)存世仅二十三册。1865年11月26日,圣诞节来临之前,麦克米伦推出作者授权的英国“初版”。征得作者同意,原出版社将未装订的全部成页(一说是将制好的纸型)出售给美国出版商D. Appleton & Company。1866年,D. Appleton & Company推出美国初版。除书脊下方出版商名及书名页出版商名与出版日期不同外,英美这两部“初版”采用了相同的紫红色烫金布面包纸板精装。

回味这多少令人困惑的《爱丽丝漫游奇境记》出版“前传”,想去附近奥尔戴兹街(St Aldate’s)八十三号的“爱丽丝店”(Alice’s Shop)散散心。涌动的人群忽然改变了我的主意。怎么会险些忘掉另一个重要的去处?

掉转身,快步走进“威斯顿图书馆”。7月1日以来,一层大厅的玻璃橱窗正展出 “馆藏《爱丽丝》印本选珍”(Printing Alice)。展出的“饱蠹楼”三册珍本分别是:存世仅二十三册的克莱仁登1865年亭尼尔插图版;伦敦麦克米伦1865年亭尼尔插图初版;达利插图并签名的1969年纽约兰登书屋限印版。仔细比较著名的两个“初版”本,的确,第二个“初版”本印出的插图质量确是大大提高了。

在展览橱窗前流连,想起我自己的《爱丽丝》珍藏:

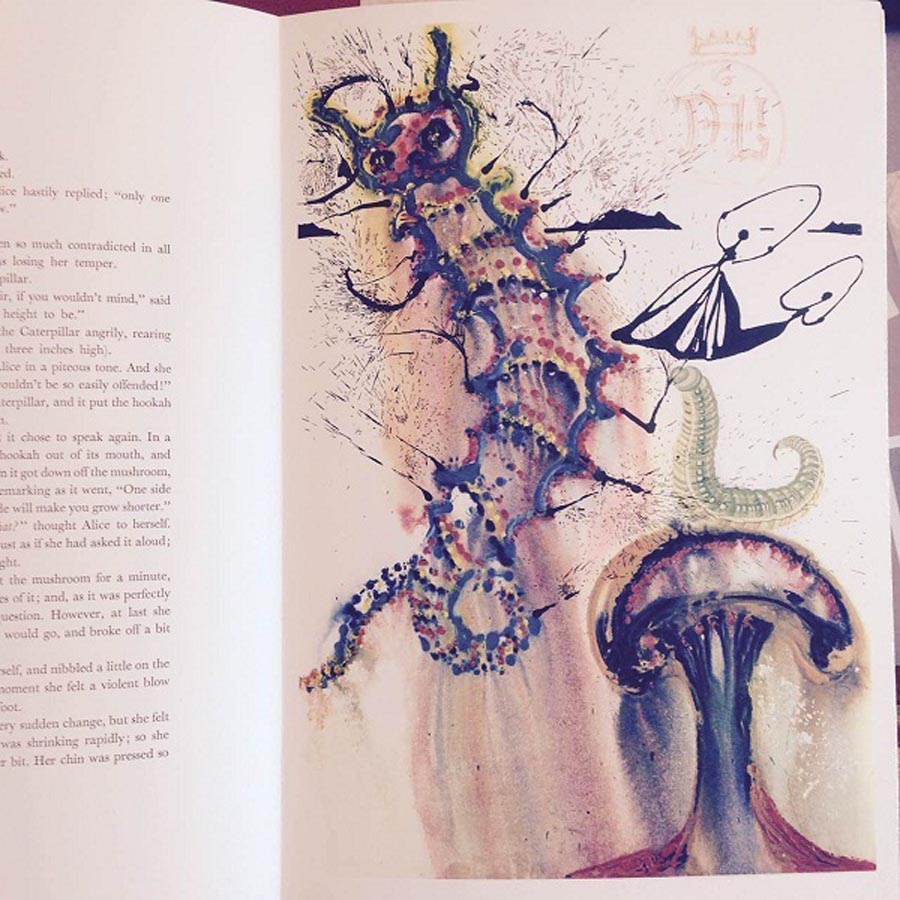

一、Alice’s Adventures in Wonderland。纽约:兰登书屋麦西纳斯书坊(Maecenas Press)1969年限印发行、法国印制、达利插图签名版。此版编号限印两千七百套,其中编号I-CC的两百套为“豪华本”,达利本人留藏的几册即此本。编号一至两千五百的为“流通本”。我入藏的“流通本”编号为一千三百四十六。图文用法国顶级的厚曼德赫纸(Mandeure paper)印刷。尺寸为对开本。全书十二章分十二册未装订散叶,毛边,册叶相叠收于一深棕色、下方烫金印达利签名的布质活页夹。卷首插图为嵌在纸板框中达利右下角姓名首字母签字的彩色蚀刻。书名页下方,在印刷的自己姓名与出版社名之间的宽宽空白处,达利留下亲笔签名。二分之一棕色皮包浅奶油色蚌壳式布面硬书匣,象牙色骨签插扣。书匣固定的盒脊面,烫金横向顶印卡罗尔名底印达利名,两人名字间纵向自上而下烫金印书名。与十二章内容相匹配,此版十二幅整页版面的插图,保留了原画作版边标记(original remarque),以凹版照相技术制作,鲜活地展现了达利超现实主义的想象、无与伦比的细节和妖艳的色彩,与卡罗尔嘲弄颠覆思维逻辑和表达意义的机趣相得益彰。藏家争相搜求的这一版《爱丽丝》,不单单是一位画家努力阐释一位作家意图的尝试,乃是两位洞悉人类思维深邃本质的思想家、想象力的大建筑师势均力敌却又亲密无间的对话。大概,不会有比“摄人心魄”(breathtaking)一词更能精准地描摹达利插图带给读者视觉和心理的冲击力的了。

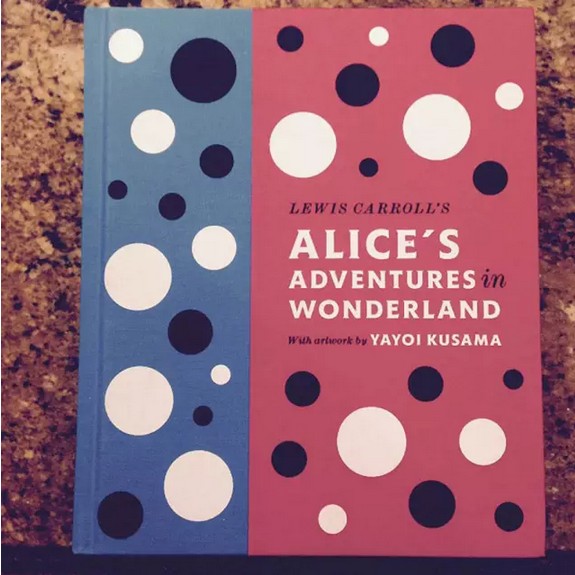

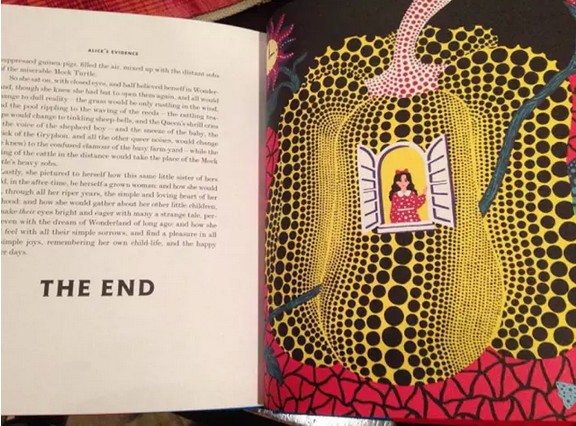

二、Alice’s Adventures in Wonderland。伦敦:企鹅出版社2012年2月日本国宝级现代艺术大师、“圆点女王”草间弥生(Yayoi Kusama)设计并插图的初版。布面包纸板精装。封面和封底醒目呈现的是:竖条块儿状红蓝相间底色上,围绕黑白相间的著者名、书名、插图者名,饰以密密麻麻大小不等的黑色白色圆点。此版汇聚了草间弥生一生绘画艺术探索的重要表达元素:承载无穷想象力的圆点,无所不在的宿命的网与充满超自然灵性的南瓜。正如插图者本人一样,此版的设计和插图争议性颇大。有人不屑,有人痴迷。草间的插图是否真创造出一种通向未来的新的视觉哲学,从而有力地补充了卡罗尔那凌越时代界限的奇妙幻境,大概只有遥远的未来才有资格去评说。

匪夷所思的是,从《无限的网:草间弥生自传》里,我竟猎到了这样一则轶事:受超现实主义影响,自学成才的美国装置艺术家、实验性先锋艺术大师约瑟夫·康奈尔(Joseph Cornell),爱草间弥生爱得一时难以自拔。但常年畸形的母子关系令他情感脆弱、控制欲强、生性吝啬,生活中十足一个流浪汉。时而受其才华吸引,时而对其脾性生厌,两种情感长时间左右撕扯着草间。她忙碌,心烦,发誓不再见他。隔着电话,她说:“我已经对你感到厌倦了……没事情不要随便找我。” 电话那端的他却是不依不饶的醋意:“是谁常常找你出去?” 那时的草间和达利感情暧昧。达利常在纽约豪华饭店请她喝酒。“达利想要见我的时候,都会叫劳斯莱斯来接我。你也应该要对你最心爱的情人表现一下啊。” 没过多久,一辆豪华奔驰真的来到她和达利的约会处,不容商量,非接她回他长岛窘迫的蜗居。

集藏的旅程奇妙诡异。因偶然入藏企鹅版《爱丽丝漫游奇境》,我走近草间弥生;因偶然发现草间弥生,我又返回达利。漫漫途程中究竟谁是起点?谁是终点?一个命运般不可抗拒的圆。一个黑洞般令人遐想无限的圆点。

夜深人静。月色大好。想起蒋彝《牛津画记》里那首“牛津月夜”:“寂寞深街数足音,清光入骨夜沉沉;多情应是牛津月,闲照双双古复今。” 盛夏夜的窗外,牛津树影婆娑的沁凉里竟漾起一波浅浅的蟋蟀的清吟。

文章选自澎湃新闻,2015年11月9日