【解放日报】“以色列谷” 一个创新的国度是如何诞生的

2015年11月10日

仅仅22000平方公里的土地,培育出147家在纳斯达克上市的科技公司,超过欧洲所有公司的总和;只有800万的人口,为世界贡献了20.2%的诺贝尔奖获得者。

这个创新的国度就是建国仅66年、周遭危机四伏的以色列,其科技对GDP的贡献率高达90%,在军用设备、通信和信息系统、生物科技、环境科技等领域,均处于全球领先地位。自然资源贫瘠的以色列,正源源不断地向世界输出高新技术、创意与企业。

以色列的创新成就引发全球“围观”,国务院参事、中国与全球化智库(CCG)主任王辉耀便是其中一位。通过实地考察、访问等多种调研手段,王辉耀试图破解以色列创新之谜,为中国的创新道路寻求启发与参考。

“以色列谷”究竟是个什么“谷”?它给我们带来哪些启示?《解放周一》专访王辉耀,与他一起,探寻“以色列谷”的炼成之路。

提起创新,很多人第一个想到的是美国硅谷,它位于美国加州的圣塔克拉拉谷,因最早研究和生产以硅为基础的半导体芯片而得名。尽管美国其他高新技术区也在不断地发展壮大,但高科技企业云集的硅谷始终处于创新前沿,是美国创新精神的圣地。

但是,“谷”并不只此一家,越来越多关注创新的人们把目光投向了“以色列谷”。

“以色列谷”究竟是个什么“谷”?是如硅谷一般有具体的地理界定,还是一种精神的表征?

在王辉耀看来,地处中东的以色列,在22000平方公里、人口仅800万的土地上,成立了若干个技术创新园区,从物理形态上来说,这些大大小小的技术园区就组合成了“以色列谷”,它是推动以色列科技、经济发展的马达。

2013年,为了揭示以色列的创新之谜,王辉耀几乎遍访了整个以色列。

他从以色列第二大城市特拉维夫出发,向北而行,来到海尔兹利亚技术园区。这是上世纪80年代以色列设立的第一个技术园区,“像一座工业花园,园内各处布满了门牌与海报,用以标注园内各家企业的名称和地址。”王辉耀在这个繁忙的运转中心看到,来来往往的都是二三十岁的青年; 园内还有多个小型碰头点,大家随时可以坐下来交流。

从海尔兹利亚出来继续往北,有个Matam园区,英特尔公司就在那里。园区管理人员向王辉耀介绍,资质相当于美国麻省理工学院的以色列理工学院的学生,可以来园区实习、读博、做研究工作,甚至在这里开展他们自己的创业项目。

另一家赫赫有名的魏茨曼研究所则在特拉维夫以南20公里处的雷霍沃特,该研究所曾入选《科学家》杂志的世界十大最适宜工作的研究中心。

看过大大小小许多园区,王辉耀发现这些园区具有一个共同特点:园区内都有一家大型跨国集团,处于领导者的地位,众多小型新兴企业围绕在它的周围。“园区像沃土,在这片沃土上,小公司可能会像蘑菇般迅速长大成大公司,也可能迅速枯萎消失。长大和消失,都是再正常不过的事。”王辉耀感慨。

写作《以色列谷:科技之盾炼就创新的国度》 一书时,王辉耀和他的合著者们,决定把这些散落在以色列各处的科技园区,取名为“以色列谷”。“借用了‘硅谷’两字中所富含的创新精神,但其实我们更想说,整个以色列就是‘以色列谷’。”

在王辉耀看来,“以色列谷”不是一个园区、一个城市、一个地理位置,而是一种创新的精神、创新的氛围。在以色列考察的那些日子里,他走到哪里,都听到人们在谈论创新。

“我参观耶路撒冷希伯来大学时,人们正在谈论该校教授发明的人脸识别系统,当时波士顿爆炸案刚发生不久,案件被迅速侦破靠的就是这套技术。我们去拜访时任以色列总统西蒙·佩雷斯时,91岁高龄的他,和我们谈的也是创新。他说,因为历史的原因,犹太人在世界各地流浪了两千多年,如果不是因为坚持创新,这个民族‘活’不到今天。后来我们又去见总理本雅明·内塔尼亚胡,他说得更透彻,他说,大家好像都很惊讶于以色列持续不断的创新,但其实这是由我们的生存状态决定的。我们每天面临着恐怖威胁,所处的自然环境又十分贫瘠,三分之二的国土是沙漠。创新就是我们的生命线。”

不管是在政府、学术机构,还是在企业,创新像空气一样,在以色列不可或缺。这就是王辉耀对以色列最为深刻的印象。

在当下,中国的创新愿望也很强烈,同样到处在谈论创新。然而,在一些较权威的世界各国创新能力评估报告中,以色列紧随美国,稳居在第二的位置,中国虽然在进步,但两国在这方面显然还存在较大的差距。

为什么以色列会拥有持续而强大的创新能力?王辉耀将其原因归结为三点:

一是历史塑造了以色列人努力开拓、打破常规的创造精神。历史为以色列人遗留的是如影相随的危机感和夹缝中求生的强烈意识,危机感催生的创新力,成就了以色列今天的崛起。

二是以色列拥有四大研发“神器”。即具有科学精神的优秀大学、独一无二的人力资源、学术界与工业界的紧密联系、军事技术的民用化。

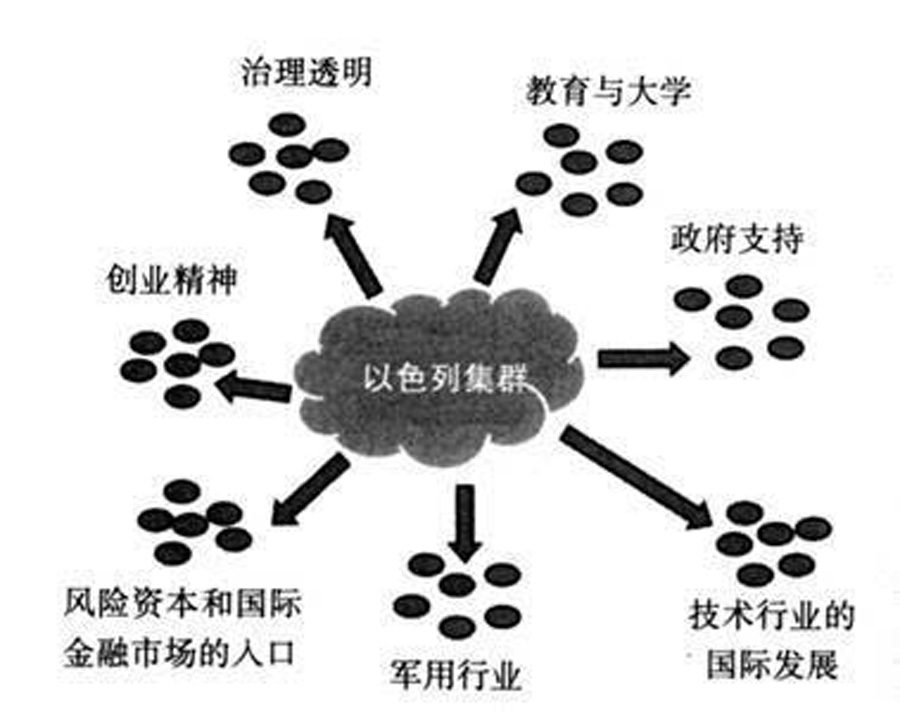

三是“六芒星之盾”构建了以色列高科技创业的成功模式。即国防军的科技之盾、人力之盾、信息之盾、创业之盾、新型企业孵化之盾和对未来预测之盾。这些元素组合在一起就是以色列的科技之盾。

除此之外,王辉耀更为看重的是人的因素:“创新最终是要人去实现的,没有人,怎么创新?就连创新体制本身,也需要人去设计。”说到这,儒雅的王辉耀提高了声音说:“如果我们仔细梳理‘以色列谷’的形成过程,就会发现人在其中所起的巨大作用。”

上世纪70年代,犹太原住民移民潮兴起,大量的科技工作者从俄罗斯、波兰、法国、德国等国涌入以色列,“寻根问祖”,使以色列人口得以增长,从建国之初的60万迅速达到了今天的800万,这些人中就有后来得诺贝尔奖的那162名以色列人。

而以色列对移民人才的重视程度,简直到了“无以复加”的程度。在以色列,“移民吸收部”与国防部是平级的,专门负责移民中人才的引进,其重视,可见一斑。

2009年,以色列又制定了“回到祖国”战略,吸引了2400名欧美国家的犹太裔顶尖科学家回到以色列。

“从某种意义上说,以色列人才战略是推动以色列快速发展、永续创新的真正法宝。”王辉耀说,“正是这些具备多元文化背景的高素质移民,让以色列拥有了将创新的热情转化为实际行动的能力。”

进入上世纪80年代,以色列政府又实施一系列优惠政策,扶持新兴高科技初创企业,帮助其中的佼佼者在纳斯达克上市。这种成功激励了更多的以色列创业者加快步伐,将学术研究成果转化投入市场,并大胆尝试跨领域的复合创新。

上世纪90年代,以色列政府主导设立了YOZMA基金,撬动了以色列民间资本的活跃度。同期设立的国家科技孵化器计划,把企业家与投资者联系起来,使科学与资本有效结合。这些动作引导民间资本逐渐介入科研领域,随着私有化程度的推进,政府逐步从初创基金、风投基金及高科技孵化器中退出。

21世纪后,以色列的创新更富有引领性,在绿色科技、新能源、生命科学等领域,无不占据世界高点,这也是政府引导的结果。

“从中我们不仅看到了人才的重要,也看到了政府的作为,包括适时的有所作为和适时的不作为。而制定人才政策正是政府在建设创新社会中最重要的作为。”

在王辉耀眼里,人才重要,国际人才尤其重要。“因为创新需要不同脑袋的 ‘碰撞’,单一教育模式和相同文化环境下造就的人才,难免缺少差异性,彼此间不容易发生剧烈的‘化学反应’。”

王辉耀介绍,在以色列的大学里,教授几乎百分百都有海外背景,不是从海外回来的,就是出去接受过海外教育、有在海外研究治学的经历,否则没资格在大学任教。

统计数据显示,美国硅谷聚集了100万技术人才,其中国际人才的比例占到了70%,也就是说10个硅谷人中,只有3个是真正的美国人。

“这些年,北京中关村也聚起了百万科技人才,但其中国际人口仅1万,而这1万人中70%是‘海归’,真正的‘老外’只有两三千人。中关村是中国的创新高地之一,尚且如此,其他地方的国际人才就更是稀缺了。”王辉耀无奈道。

在他看来,国际人才的多寡就算不是决定中以两国创新能力差异的决定因素,至少也是相当重要的因素。

既然国际人才重要,为什么我们不多加引进?

面对记者的疑问,王辉耀显得有些无奈,“我们受托为中关村管委会做调研,管委会听了我们的评估意见,也想把中关村的国际人口从现在的1%提高到至少5%,但是,难啊,我们国家在签证、‘绿卡’(给外国公民的永久居住许可证)等环节门槛都不低。”

高门槛成了阻碍国际人才流动的“壁垒”。虽然早在10多年前,我国就对国外人士开放了“中国绿卡”的申请,但由于条件严苛,至今也只发出了1万多张。我国还从2008年开始施行“海外高层次人才引进计划”,简称“千人计划”,主要是围绕国家发展战略目标,引进各学科领域的领军人物,至今已有5000多名高端人才来到中国。但是,一个国家若要走全面创新之路,需要大量的人才,有限的高端人才的引进,既形成不了全社会创新的氛围,也难以满足社会各行各业对人才的需求。

“外国留学生毕业后想留在中国工作、创业也很难,政策要求他们一毕业就回国。而包括以色列、美国、加拿大等在内的许多国家,都使着法儿要留住优秀留学生。比如加拿大,给予留学生三年的实习签证,实习结束后符合条件的可以申请绿卡。”王辉耀说。

来中国留学的国际生本身也少,因为国内大学缺乏英文授课的能力。“以色列的大学教授大都来自海外,中国香港的大学教授有40%是来自海外的,在美国,这个比例是20%。而在中国大陆,就连北大、清华的外国教授也不多。”

来留学的少,出去留学的却多,而且学成后很多人选择了不回归。王辉耀就职的中国与全球化智库在上月发布了《国际人才蓝皮书:中国留学发展报告(2015)》,特别提出了“留学赤字”这一现象。

报告中的数据显示,去年我国在外深造的108.9万留学生,全部为攻读专科以上学历的学历生、博士后及访问学者。而同年,约37.7万来华外国留学生中,只有16.4万的学生是为了攻读相应学历和学位,其中读硕士和博士的就更少了,仅分别为3.5万人和1.2万人。而且,我们出去的学生主要学习商科、理工科,而来华的留学生大多是为了学习中文和中国文化。

中美之间的“留学赤字”就更明显了。2013年,中国在美留学生数量为23.56万人,同期美国来华留学人数仅为1.44万人;2014年在美留学的中国学生总数为27.44万人,尽管美国尚未公布最新数字,但肯定不会低。

出去后再回来的人数还不到出去总人数的一半,回来的人中大部分是短期的硕士生,出去读博士的高端人才,回来的就更少了。

“我们的货物贸易是巨大的顺差,而我们的人才贸易是巨大的逆差。美国每流失一个人才,就要引进4个来补充,而我们则一直在‘失血’。我们人口众多,但人才奇缺;我们不缺资本的储备,但缺人才的储备。”

王辉耀呼吁,得拿出当年吸引外资的劲来吸引“外才”,“回来一个李彦宏,解决了多少人的就业?留学人才的回归,对中国创新是很有帮助的。现在国内活跃的风险投资,基本都是‘海归’创办的。”

王辉耀坚信,只要决心够大,壁垒总是有办法消除的。“就像15年前我们加入世界贸易组织,消除了国与国之间货物流动的壁垒,我们的贸易额就翻上了七八倍。国际人才流动的壁垒一旦被消除,先进技术、多元思想就都能进来了。”

他同时举了农民进城的例子。“改革开放以前,城里人可以出去,农村人是进不了城的。虽然目前还存在着户籍等问题,但起码人口在现实中实现了流动,这给中国带来了巨大的人口红利。”

得益于壁垒的消除,中国成为了出口大国、制造大国,而一旦人才流动的壁垒也得以消除,中国便能向创新大国的目标又迈进一大步。

对此,王辉耀特别期待。

文章选自《解放日报》,2015年11月9日